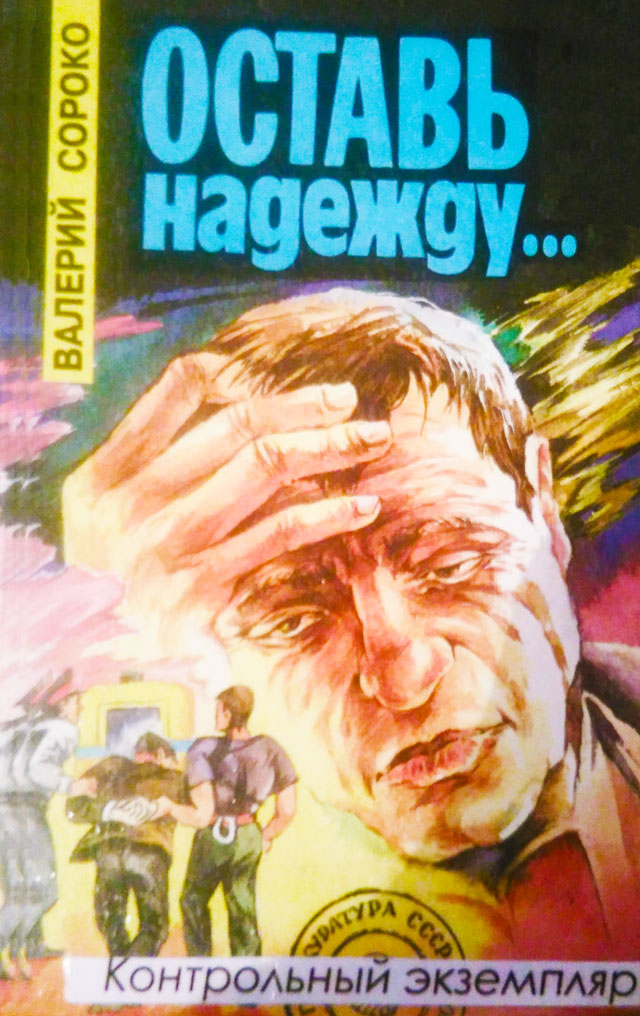

Предлагаемая вниманию читателей документальная повесть "Оставь надежду..." - вторая из серии, в которой рассказывается о системе содержания под стражей подследственных и заключенных. В первой повести "SOS: спасите наши души" речь шла о тяготах, испытываемых несовершеннолетними, заключенными под стражу. Настоящая книга обнажает дикие нравы, царящие среди взрослых преступников. Автор повестей В.И. Сороко - бывший работник Белорусской транспортной прокуратуры - на себе испытал все "прелести" тюремной и лагерной жизни. По обвинению в нарушении законности он был осужден на четыре года лишения свободы. А предшествовали лагерю в Нижнем Тагиле следственные изоляторы Минска, Витебска, Риги, Воронежа и других городов бывшего Советсткого Союза.

В мае 1993 года В. И. Сороко выпустил первую из серии книг, названную им "Витебское дело", или Двуликая Фемида".

Академия, бухенвальд, вертеп, гостиница, зона, киль- дим, кичман, контора, крематорий, курорт, ломбард, мешок, острог, пересылка, постоялый двор, рейхстаг, решетка, ротонда, садиловка, северик, торба, централ — как только не называют в уголовном мире места заключения, официально именуемые СИЗО — следственными изоляторами или ИТК — исправительно-трудовыми колониями. За три года, проведенные под стражей, мне довелось хорошо познакомиться с бытом и нравами, царящими в этих заведениях. Моими соседями по камере были и несовершеннолетние, только вступившие на порочный путь юноши, и закоренелые преступники, которые не скрывали, что зона — их дом родной. Абреки, бараны, басурманы, бесы, бобры, бугры, бытовики, волы, воры в законе, вороны, гранды, декабристы, домушники, еретики, жорики, зубры, ишаки, козлы, колхозники, кры- сятники, кумовские черти, лохи, майданники, обиженки, паханы, петухи, придурки, рабы, сексуально озабоченные, суслики, терпилы, форшмаки, фраера, фуфлогоны, химики, хунвейбины, чмо, шакалы, шныри, шуцманы — многие из этих аборигенов преступного мира встретились на моем пути. Делил с ними скудную пайку, дышал затхлым вонючим воздухом, выслушивал правдивые истории и блатные легенды; некоторых пытался защитить от беспредела, с некоторыми дрался, отстаивая свое человеческое достоинство...

Все эти бесконечные месяцы, особенно во время следствия и суда, я жил под тройным прессом. Угнетала необъективность предъявленного обвинения, дикая тюремная атмосфера и, чего греха таить, боязнь быть узнанным сокамерниками. Нет, никого из них я не «заложил», выражаясь их языком, не «продал», не «закозлил». До злополучного 1985 года я работал зональным прокурором Белорусской транспортной прокуратуры, моим профессиональным долгом являлась борьба со всеми и всяческими преступлениями. Но в судьбе моей произошел трагический поворот. После расследования, проведенного мною, некто О. Адамов за изнасилование и убийство двадцатилетней девушки Т. Кацуба был приговорен к 15 годам лишения свободы. Но затем был задержан и признался в совершении 39 (!) подобных преступлениях маньяк Михасевич. Взял он на себя и смерть Т. Кацуба. Мой подследственный О. Адамов был выпущен на свободу, а мне предъявили обвинение в нарушении социалистической законнности. Так за решетку попал я сам, бывший работник прокуратуры Валерий Сороко. И не приведи Господь, о моем прошлом узнали бы сокамерники. Расправа с «ментами» — этой презрительной, бранной в устах заключенных кличкой награждают и милиционеров, и следователей, и судей — бывает короткой... Вот и существовал я рядом с насильниками, убийцами, ворами, мошенниками, сутенерами, каждодневно опасаясь удара в спину. Тюремный телеграф работает безотказно, сведения в уголовной среде добываются хоть из-под земли... К тому же я не исключал варианта, что следователи из прокуратуры СССР, которые вели мое дело, могут умышленно допустить утечку информации...

Но Бог меня миловал. В Минском СИЗО, в тюрьме по улице Володарского, я в основном сидел с несовершеннолетними, был в камере старшим, «инструктором». Отношения складывались непросто, но преимущество в возрасте, знаниях, опыте и, чего греха таить, в силе, которую, правда, ни разу не пришлось применять, позволяло мне существовать довольно сносно (с поправкой, конечно, на тюремные условия). Об этом периоде своей жизни я рассказал в документальной повести «SOS»: спасите наши души», вышедшей в 1993 году.

Действующими лицами книги, которую вы держите в руках, являются взрослые подследственные или осужденные. Это попутчики на этапе из Минского СИЗО в Ригу, где мое дело должен был рассматривать Верховный суд Латвийской ССР... Затем обитатели Рижского централа — одной из самых зловещих тюрем бывшего Советского Союза. Процесс из-за неподготовленности, а точнее — из-за надуманности, длился более полугода, и мне пришлось сполна изведать «прелести» многих камер этого застенка. Мои сокамерники и продолжают галерею типажей, с которыми я столкнулся во время своих мытарств. Изломанные характеры, беспредел, правящий бал в местах заключения, а по сути дела — целиком в правосудии,— вот нелегкая тема этих документальных записок.

АВТОГРАФ НА СПИНЕ

Итак, позднее лето 1987 года. Близко к полуночи под нудным моросящим дождем специальная машина для перевозки заключенных доставила меня с такими же невольниками на станцию «Минск-Восточный». Свет прожекторов, лай собак, конвоиры с автоматами. Сидя на мокрой земле, ожидаем погрузки в столыпинский вагон — передвижную тюрьму... Отрывистые команды, предупреждения: «Шаг в сторону, прыжок вверх считаются побегом». Вымокших, продрогших, очумевших, нас загоняют в вагон, размещают по боксам, узким клеткам — купе с закрашенными окнами. Этап трогается... Кого-то подселяют в Орше; вновь крики, топот, недремлющий глаз конвоя... Наконец Витебск. Знакомая унизительная процедура, только произведенная в обратном порядке: выгрузка под дулами автоматов, оскаленные пасти овчарок, приказ сесть на землю, зарешеченные окна автозака — спецмашины. И вот Витебская тюрьма, следственный изолятор, куда год назад не раз приходил в качестве следователя, будучи в должности прокурора следственного отдела Белорусской транспортной прокуратуры. Приходил, допрашивал обвиняемого Адамова об обстоятельствах приписываемого ему убийства... А теперь я сам обвиняемый, да уже и подсудимый, а Адамов признан потерпевшим. Как круто все повернулось, поменялось местами! Никогда — ни во сне, ни наяву — не ожидал я такого поворота судьбы...

В знакомом коридоре работники разговаривали со мной отчужденно, сухо и сугубо официально. Все давали понять, что со мной не знакомы, видят меня в первый раз, что я для них такой же арестованный, как и тысячи других... Дежурный капитан, просмотрев личное дело, уточнил фамилию и приказал стоявшему рядом сверхсрочнику отвести меня в бокс. Снова клетка, правда немного большего размера, чем в машине. Здесь можно встать, пройтись, развернуться: два неполных шага — вперед, два — в сторону; квадрат — метр на метр. В пол на всю длину камеры вмонтирована скамейка. За спиной отворилась дверь. В боксе появился еще один новосел — паренек лет двадцати. Осмотрелся, подозрительно покосившись на меня. Достал смятую пачку «Примы», закурил.

— Откуда будешь? — первым не выдержал я, желая убедиться, что он из местных жителей, земляк.

— Из Орши!

— А как сюда попал?

— За гребеж. Подследственный я.

— Понятно. Не очень-то хорошая статья!

— Она любая — не радость. Ничего серьезного за мной особо и нет. А вот взяли и арестовали. Зачем мне это надо было? Работал, как все. Раньше не привлекался, даже в милицию ни разу не попадал. А тут — на тебе. Шли мы с работы: я и дружок Вадим. Решили заглянуть в столовую, перекусить. Мы живем в заводском общежитии. Подходим к столовой, смотрим: стоит наш старый знакомый, Данилов Иван, а в руках у него сумка, из которой торчат горлышки нескольких бутылок «чернил». Подошли, поздоровались.

— Давай, раздавим одну...

— Да не, хлопцы, спешу,— говорит Иван, а сам стоит, никуда не уходит. Раскололи мы все-таки его на одну. Вадим из столовой принес кусок хлеба с котлетой. Мы — за угол. Из горла и выпили. Захорошело. Иван старше меня годов на двадцать, но «насос» хороший: хлещет — только так. За это и с завода его увилили. Раньше вместе в одном цехе работали.

— Давай еще одну,— говорим.— У тебя еще много.

Он — ни в какую. Стал рассказывать, что помог бабуле одной крышу отремонтировать. Вот она и дала ему за работу 15 рублей. Ну, он и отоварился. Мы ему говорим: «Легко заработал, легко и просадить их надо. Давай!» Морщился, мучился, постонал, постонал, но опять согласился. Тяпнули мы еще одну. Рукавом закусили. Забалдели: после работы ж, уставшие, не евшие, почти натощак. Оно и быстро нас развезло, тормоза отказали. Стали теперь и третью у него просить: «На троих — три, как раз». Собрали ему все, что у нас в карманах было — около двух рублей. Суем ему: возьми и давай еще одну. Он молодец, опытнее в этих делах, говорит: «Менты сцапают. Теперь — самый раз, боюсь, чтоб нас не переняли. Домой без происшествий доехать надо». Где-то еще с полчаса мы балагурили. Развезло нас совсем. Дружок,

Вадим, опять стал приставать к Ивану: «Давай, Ваня, еще, а то силой заберем». А он на нас: «Щенки,еще молоко на губах не обсохло: куда вам со мной силой тягаться!» Ну, Вадим, не долго думая,— хрясь ему по зубам. А я с другой стороны врезал. Тот с копыт и об землю. Забрали мы его сумку и давай третью распивать. А тут, на нашу беду, как из-под земли дружинники с ментами: «Здрасьте, я ваша тебя». Туда-сюда, подняли с земли Ивана, а у него губы и нос разбиты. Кровь течет, он ею вымазался весь. А дружинники, в основном бабы, как залепетали: «Хулиганы молодые избили пожилого мужчину...» И давай жару поддавать. А тут и сам Иван очухался немного, увидел, что третью бутылку у него мы забрали, да как закричит: «Разбойники! Ограбили!..» И пошло, и поехало. Нас в опорный пункт доставили, вызвали дежурных из ментовки, те приехали и нас забрали. Посадили в кэпэзуху. А на следующий день бац — и под замок. Повезли к прокурору, арестовали. Мы все рассказали, как было на самом деле. Что там скрывать? Просились, чтобы простили нас. Да где там! Разве правды добьешься? Лишь бы к ним попался. А статья всегда найдется. В деревне, как узнают, что меня посадили, родители с ума сойдут. Неплохим сыном я считался, а вот загремел под фанфары...

Рассказчик нахмурился, тяжело вздохнул и грустно улыбнулся.

— Да, невеселенысие картинки. Но не горюй. Думаю, что суд не приговорит тебя к лишению свободы: стройками отделаешься.

— Это на «химию» что ли?

— Да. Суд определит лишение свободы (на основании ст. 23 УК БССР) условно, с обязательным привлечением к труду на стройках народного хозяйства, под надзором милиции.

— Спецы так называемые?

— Они! Там руководит спецкомендатура, поэтому и называют спецы.

— Ты, смотрю, грамотный мужик. Откуда все это знаешь?

— Посидишь с мое, не то еще узнаешь,— уклончиво ответил я и перевел разговор на другую тему:

— Скажи, как там на свободе?

— Что — как? — не понял паренек.

«А, действительно, что?» — все интересно, но о чем конкретно спросить, я не мог сразу сообразить. Восемь месяцев заточения оторвали меня от мира, притупили остроту интереса к новостям свободной жизни. Так и не решив окончательно, что же меня больше Есего интересует, спросил, хотя кое-какие газеты читал:

— Как там лето? Виды на урожай?

— Лето неплохое. И урожай обещает быть хорошим. Картошка как будто уродилась что надо. Скороспелку копали, так больше кулака и много.

— А какие новости в Орше? А то я, брат, давно уже сижу и света божьего не вижу.

Молодой человек задумался... Улыбка, обнажавшая неровные, щербатые зубы и морщинившая углы рта, придавала ему легкомысленно-шутовской вид.

Но он не успел рассказать ничего интересного из оршанских новостей. Дверь нашего бокса отворилась, и работник СИЗО назвал мою фамилию. Спешно прихватив вещи и даже забыв попрощаться с собеседником, вышел в коридор. Меня привели в большую светлую комнату, основную мебель которой составляли несколько привинченных к полу столов. Предложили раздеться и, заставив несколько раз присесть, стали тщательно прощупывать каждую складку одежды, начиная с трусов. Не найдя ничего подозрительного, вещи возвращали. Когда осмотр одежды был завершен, приказали открыть рот и со знанием дела заглянули туда. Потом методически с профессиональным рвением прощупали и перебрали содержимое моих целлофановых мешков. Обыск закончился. Большую часть вещей забрали на склад, вернув на руки только смену нательного белья, пару носков да туалетные принадлежности.

По знакомому длинному коридору с двумя металлическими зарешеченными дверями, закрывающимися на замок, повели в обратном направлении. Когда открывались эти двери, автоматически включалась звуковая сигнализация. Провели мимо следственных кабинетов (в некоторых из них я ранее допрашивал арестованного), повернули направо и спустились по ступенькам вниз. Открыв такую же железную решетчатую дверь, служитель СИЗО привел меня в подвал. По обе стороны этого мрачного коридора темнели пронумерованные двери камер. Одну из них открыли лично для моей персоны.

Новое мое пристанище оказалось просторной камерой: вдоль высоких (более трех метров) стен располагались двухъярусные железные койки; длинный деревянный стол, вдоль которого тянулись узкие скамейки. Под крышкой стола была приделана полка — очевидно, для посуды и продуктов. Почти у самого потолка против входной двери — два окна, зарешеченные широкими железными полосами. Сквозь них в камеру просачивались разлинованные снопы солнечных лучей. В углу у двери унитаз. В камере было грязно: возле умывальника возвышалась гора мусора. Вероятно, это была этапная камера, и обитатели здесь долго не задерживались. Хотя, как мне было известно, в случае нужды такие камеры использовали и для длительного содержания арестованных. Безжизненная тишина и пустота камеры начинали давить на меня. Я подошел к ближайшей кровати, попробовал пошевелить ее: металлические стойки были заделаны намертво. Часть кровати попадала в полосу солнечных лучей. Потрогав ее в этом месте, ощутил приятное тепло. На душе сразу повеселело. Вспомнил Максима Горького, который говорил, что «все приятное на земле от солнца, все хорошее — от человека». С первой частью его наблюдения я был полностью согласен. Но со второй?.. Вот любил я людей и был готов отдать за них все, даже жизнь. Но моя доверчивость и прямолинейная исполнительность, а порой и догматическая вера в закон привели к тому, что я, вопреки своему желанию, без злого умысла причинял людям не только нравственные, но и физические страдания. За это, и не только за это, мне жестоко отплатили. Да и раньше мне не раз доводилось страдать, получать шишки вместо пышек.

— Получите постель,— произнес баритон за спиной. На пороге стоял молодцеватого вида старшина. Задумавшись, я не слышал, когда он открывал камеру. Постель состояла из матраца, одеяла, подушки, наволочки, простыни, полотенца. Кроме того я получил алюминиевую кружку и обломок ложки. Полотенце оказалось маленьким (детским) и рваным. Измятая поллитровая кружка, как и следовало ожидать, была без ручки, подушка — маленькая, со сбитой в комки ватой, матрац рваный, местами без ваты. Видимо, арестованные вытаскивали ее для бытовых нужд...

Стало быть, это этапная остановка. Сколько дней здесь продержат? Из Витебска до Риги ходят прямые поезда, значит, больше этапных тюрем у меня не предвидится. И на этом спасибо. Меньше будет удручающих, унизительных процедур: обысков с раздеваниями, сдач- получений вещей. Хорошо было бы, если б сюда больше никого не подселяли. У меня же есть «уединенная» работа: надо окончить жалобу, начатую в Минске, и сделать кое-какой анализ доказательств по делу.

Встал, походи, кажется, только прилег на койку, как усталость взяла свое, и я мгновенно уснул.

В мрачную действительность вернул окрик контролера: «Подъем!..» Значит, уже шесть утра. Умывшись и заправив койку, облокотился на стол. Что принесет мне новый день? Долго ли продержат в Витебске? Где подельники? Заботы навалились, неизвестность угнетала, убогая обстановка раздражала. Сбросив оцепенение, заставил себя сделать физзарядку. Обычно я делал ее на прогулке, на свежем воздухе, но сейчас в камере было пусто и относительно свежо, да и не знал я, будет ли прогулка. Затем провел разведку: встал на койку, чтобы рассмотреть через щели зарешеченного окна двор моей темницы. Рассеяные лучи утреннего солнца хорошо высвечивали просторный тюремный двор. Со всех сторон он был окружен многоэтажными зданиями с множеством зарешеченных окон, черные квадратики которых четко выделялись на светлых стенах. А вот и хозяева — гремя цепями по натянутой проволоке, бегают несколько огромных овчарок. Попробуй только вырваться — сразу им в лапы попадешь. Двор на первый взгляд казался замкнутым, но присмотревшись внимательнее, я заметил вмонтированные в стену здания огромные металлические ворота, через которые изредка въезжали и выезжали машины.

Долго смотреть было нельзя, запрещалось даже приближаться к решетке. Спрыгнул на настывший за ночь пол. Вскоре услышал характерный скрип приближающейся тележки: арестантам раздавали пищу. В открытой кормушке появилась миска водянистой овсяной каши, кружка чая и полбуханки хлеба — дневная норма. На сей раз я почти полностью съел кашу, с удовольствием выпил сладковатый жидкий чай, а половину хлеба оставил на обед. Убрав со стола посуду, прилег на кровать. Несколько раз отметил, как открывалась заслонка «глазка» в двери, и бдительный взгляд охранника скользил по мне, но запретительного окрика не последовало. Значит, здесь арестованным лежать не возбраняется. Я повернулся на бок и незаметно уснул крепким сном.

Так же неожиданно, как и уснул, проснулся. Попытался определить, сколько же я проспал. Судя по пробившимся в камеру через окно полосатым лучам, солнце стояло высоко. Несколько раз потянулся, присел, помахал руками, чтобы размяться, и стал прохаживаться по камере, испытывая некоторый прилив сил. «Посмотрим, посмотрим, кто из нас сильней»,— напевал я себе под нос...

После обеда разрешили прогулку. Чтобы попасть во дворик, пришлось дважды подниматься по ступенькам: создавалось впечатление, что прогулочные дворики находятся на крыше. Но когда я оказался внутри, на прогулочной площадке, то через небольшую дыру в стене ограды увидел крутой склон обрыва, заросший зеленой травой. Во дворе было тепло и тихо. Сквозь натянутую над площадкой мелкую металлическую сетку изливались горячие потоки. Раздевшись до пояса, с удовольствием принимал солнечную ванну. На прогулке арестованным такая вольность разрешалась.

Два дня, проведенные в этапной тюрьме, пролетели быстро. Поразило и огорчило одно: за все время пребывания в Витебске никто из бывших знакомых не только не подошел, не посочувствовал, но даже побоялся приблизиться. Я понимал, конечно, что все знавшие меня офицеры СИЗО были на работе, во власти инструкций и приказов, запрещающих неслужебное общение с арестованными. Но не только и даже не столько уставные правила сдерживали их, как то, что мое дело вела прокуратура СССР, и всякие попытки контактов со мной могли очень дорого им обойтись, вплоть до увольнения с работы. Даже когда я шел по коридорам или стоял возле дежурных, а мимо проходили знакомые, то они отворачивались, делали вид, что не узнают или не замечают меня. Никто даже кивком головы не поздоровался, будто я был особо опысным государственным преступником, предавшим всех и вся?!..

На третий день поступила команда собираться с вещами. Снова закрылась дверца автозака на висячий замок.

И вот опять столыпинский вагон. Стук колес, скрежет и скрип вагона. На закрашенном окне краска местами облупилась и сквозь образовавшиеся просветы можно было видеть, как бежали мимо поезда полоски полей, деревья, кусты, столбы. А поезд мчался и мчался вперед, унося нас в неизвестность. Что ждет впереди?..

Съев кусок хлеба с селедкой, прилег на полку, положив под голову целлофановый мешок. Под монотонный стук колес незаметно заснул. Когда очнулся, восстанавливались какие-то смутные обрывки сновидений. Поезд

стоял. За окном услышал разговор людей на незнакомом языке. «Значит, уже Латвия»,— догадался я.— «Быстро приехали: должно быть, долго я спал». В коридоре застучали ботинки. Через решетку двери было видно, как мимо нашего купе провели под конвоем нескольких арестованных.

— Отойди от дверей! — вдруг раздался резкий окрик над самым ухом.

Заскрежетал металл, дверь отворилась, и в купе впустили арестованных. Каждый из них был с большой полотняной сумкой. Дверь закрылась. Новоселы заняли места, закурили. Разговор они вели на латышском языке, презрительно-равнодушно поглядывая на меня. Я с любопытством и настороженностью смотрел на попутчиков. Из разговора понял лишь одно слово «Даугавпилс», которое они часто повторяли. Видимо, это и была станция, на которой задержался поезд. Один из них попробовал заговорить со мной по-латышски. Я отрицательно мотнул головой: «Не понимаю, о чем ты спрашиваешь». Тогда собеседник перешл на русский язык:

— Я тоже русский. Но здесь живу с детства. Откуда, кореш, катишь?

— Из Москвы,— солгал я.

— A-а! К нам, значит, в гости? Залетный?

— Получается так.

— И какими ветрами занесло?

— Как всех...

— Смекалистый. Язык за зубами умеешь держать. Так-то оно лучше: каждому доверяться — хлопот не оберешься. Я вот одному корешу спьяну лишнее сболтнул — и поминай как звали. Схлопотать проще простого. Ничего не стоит. Мусора — тут как тут.

«Значит, уже сидел»,— отметил я для себя и спросил:

— Какая ходка?

— Четвертая будет. Сейчас ни за что схватили. Попросил кореша, чтобы с завода электромоторчик домой принес: пилораму надо было сделать. Он и пустил слушок... Поднадзорный я был. Сразу — под клямку! Отгулял, Михаил, свое. А ты за что?

— За разное. По финансовой части. «Мани, мани...»

— За «капустой» погнался, значит? Но за нее и отмеривают прилично. Так что: валюта или спекуляция?

— И то, и другое!

— А я смотрю: уж больно ты хорошо одет для простой шпаны. По крупняку работал. Воровать, так миллионы, а переспать —- так с королевой? Не то, что я — на кусок не потянул.

— А специальность какая?

— Строитель. Много строил, правда, под конвоем. Но кое-чему научился: и плотничать, и кладку вести могу. Широкий профиль. За семь лет много чему научишься.

Я посмотрел на соседа. На вид ему было лет 30. Черные курчавые длинные волосы, нос с горбинкой, смуглое лицо и большие черные глаза придавали его облику что-то южное. Он был в телогрейке и хлопчатобумажных брюках. На ногах — кирзовые сапоги. Хоть сейчас на зону, да на стройку отправляй. Одним словом — внешность бывалого заключенного.

— Может, у тебя с собой капуста есть? Мы бы по стакановскому ударили?

— Кет, к сожалению. Да если бы и была, где бы ты достал?

— Я-то? Да меня начальник конвоя и прапорщик знают, я бы с ними добазарился. Была бы капуста.

— Была бы шляпа, пальто из драпа, была бы глотка, а к глотке водка, а остальное — трын-трава,— речитативом пропел сосед в клетчатом пиджаке и кепке. Третий молчал, исподлобья огладывая всех. Он был самый молодой из нас — лет двадцати.

— Что это ты распелся, рановато. Ничего еще не сообразили, Владис-Мадис,— оборвал пение мой собеседник. По строгости тона и властному выражению лица можно было догадаться, что он в этой группе за старшего.

— И пить будем, и гулять будем, а смерть придет — помирать будем,— не унимался весельчак.

— Ша, фраер. Закрой хлебало. Незачем привлекать к себе внимание. Промышлять надо.

— Я ж не против. Как только нальешь — я всегда рядом,— оправдывался исполнитель «лирических» песен.

— Всегда вот так, на халяву рот разеваешь.

— А ты что надулся, как индюк? Постучи, узнай, кто соседи. Может, что пожрать подгонят? — приказал чернявый третьему.

Тот послушно придвинулся к решетке, посмотрел в коридор и три раза постучал в стенку, отгораживающую наше купе от соседнего. Оттуда донеслось:

— Говори.

— Мужики, жрать есть? Подгоните: голодные.

— Сало есть. Подгоним.

Вскоре в металлическом дверном проеме соседнего

бокса возле самой стенки появилась рука с куском сала. Промышлявший хотел его взять, однако его рука не пролезла в межрешетчатое пространство.

— Владис, у тебя грабли поменьше. Попробуй, может дотянешься?

Тот подошел и, с трудом просунув руку, взял сало.

— Порядок. Сейчас порежем.

Я теперь ничему не удивлялся. Хотя арестованным запрещалось иметь режущие инструменты, я знал, что у бывалых зэков есть и лезвия, даже ножи умудряются спрятать от обыска. Вот и теперь сосед ловко извлек из подошвы сапога лезвие и, приказав корешам внимательно наблюдать за коридором, стал мелко нарезать добытое сало.

— Земеля, у тебя хлеб есть?

— Есть,— ответил я ему и достал из мешка полбулки пайкового хлеба.

Тот повертел хлеб в руках, брезгливо морщась, понюхал его:

— Узнаю: родной, тюремный. Спецвыпечка. Сожми — вода польется. Разве это хлеб? Труха! Эй, шпана, хлеб сварганьте.

— Динамит! Сейчас подгоним.

— Сундук, спроси, что еще у них есть похавать.

Через некоторое время в купе появился магазинный хлеб и кусок домашней колбасы.

— Налетай, мужики, подешевело: было рубль — стало два,— подал команду Динамит.

Все дружно накинулись на еду. Достался и мне бутерброд. С большим удовольствием и с аппетитом съел все. Потом, тщательно вытирая платком губы и руки, перехватил удивленные и насмешливые взгляды соседей.

— Интеллигент. Может, «корами» поменяемся? Я смотрю, штиблеты у тебя ничего,— предложил парень в клетчатом пиджаке.

— Самому пригодятся,— твердо и спокойно ответил я.

— И костюм у тебя фартовый. Не мешало бы мне такой иметь,— подхватил второй.— Махнем, не глядя, на его пиджак? — кивнул Сундук на клетчатого.

— Знаешь пословицу: на чужой каравай рот не разевай,— стараясь сохранять спокойствие, ответил я и на этот вызов.

— Смелый... Не знаешь, где находишься?

— Знаю одно: всюду есть люди. Я же не на необитаемом острове среди туземцев и мародеров. Или, может, ошибаюсь?

Динамит заерзал на сиденье. Ему явно не понравился издевательски-ироничный ответ «залетного». Но что-то пока удерживало его. Наконец, притворно вздохнув, он изрек:

— Земеля, ты попал в Европу. Здесь у зэков такие законы: сильный дербанит у слабого, у сильного же — сильнейший или толпа. Вари своим котлом и делай выводы.

— Ну что, махнем? — теперь уже активно стал настаивать Сундук.

— Я сказал вполне определенно и окончательно! По утрам уши моешь? — грубо ответил я, уже будучи внутренне готовым к любому развитию событий.

— Ну, смотри, пожалеешь! — с затаенной угрозой предупредил меня «клетчатый».

После этого в купе стало тихо. Только монотонно постукивали колеса, покачивался вагон.

В какой-то момент в двери нашего купе возник невысокий и щуплый прапорщик, в моем представлении — типично еврейского облика. «Странно,— подумал я,— прапорщик-еврей? Видно, имеет неплохой «навар» от службы». Сверхсрочник, держась левой рукой за пояс, на котором болталась дубинка, а правую положив на кобуру пистолета, лениво улыбаясь, обратился к моему соседу:

— А, старый знакомый! Кличку вот только забыл.

— Динамит,— с готовностью отозвался тот.

— Точно, Динамит! И как это я забыл такую знаменитость? Ну а сейчас на чем залетел?

— Кража. Маленькая — больше трех не дадут.

— И то хлеб.

— Слышь, командир, чайку бы сообразить? Капусту найдем,— заискивающе попросил Динамит.

— Не могу! Начальство в вагоне едет,— уклончиво ответил сверхсрочник, окинув меня подозрительным взглядом, и медленно пошел по коридору вдоль камер.

— Самый главный начальник столыпинского вагона. Все вопросы решить может. Капусту любит. Да, видно, не почифирим сегодня: начальство, говорит, едет. Не повезло...

— На этапе сварганим.

— Да мы и так сшибем. Подгонят мужики. Быстрее бы по хатам разбросали.

— Заметил, Динамит, что-то он подозрительно посмотрел на нашего соседа? Видимо, птица непростая.

— Придет время, проверим.

Я закрыл глаза и молчал, приняв безразличный вид. А на душе было неспокойно: «Что за клиенты рядом? На что они способны? Среди арестантской братии разные попадаются. Встречаются даже психически неполноценные люди, не говоря о деградированных, полностью опустошенных, жестоких и даже садистских типах. Надо быть готовым ко всему».

До Риги ехали утомительно долго. По дороге еще дважды останавливались, в вагон прибывали все новые арестованные. Не миновали они и наше купе. Оно пополнилось еще тремя заключенными. Один из них, старый, под шестьдесят, беззубый; другой — лет сорока и третий — совсем юный, скорее всего несовершеннолетний. Между старыми и новыми пассажирами вскоре завязался разговор на общие темы: в основном о тюремной и «колониальной» жизни. Старик, шамкая беззубым ртом, заметил:

— Сейчас молодежь наглая пошла. Такого раньше бардака не было. Я уже по зонам больше двадцати лет отбарабанил. К старожилам всегда и везде уважение и почет, а теперь все кувырком пошло: кто сильнее, тот и прав.

— Это здесь, в Латвии, такой бардак. А я два года в России был в разных колониях, там все чин-чинарем: по старшинству делили,— хрипло заметил мужчина, усевшийся рядом со мной. На левой руке у него отсутствовали два пальца: указательный и средний.

— Да, и я в Сибири четыре года откачал в шестидесятых. Там — порядок. Попробуй, обидь старика — либо перо в бок получишь, либо просись на другую зону. Дер- банщины там никакой нет,— продолжил старик.

— Где это слыхано, чтобы зэк у зэка отнимал его кровную пайку? Или у петуха жратву забирали? Наоборот, его подкармливают. А здесь до трусов разденут, жрачку отберут, а ночью еще и опустить могут,— не унимался мужчина с искалеченной ладонью.

— А где спят петухи и парашники на зоне? — спросил малолетка.

— Как где? Парашники — на шконках, а петухи — как придется: кто на шконке, кто в коридоре, кто на полу.

— У нас, на «пятерке», так одно время на улице петухи спали. Потом начальство понаехало, разгон администрации дало, с тех пор в отрядах стали ночевать,— заявил о себе Динамит.

Я познакомился с соседом: мы с ним оказались почти ровесниками. Звали его Николаем. Русский, но уже давно жил в Латвии, в горпоселке. У него была семья: жена и ребенок.

— И как оклемался в Латвии? — поинтересовался я.

— Нормально. В начале трудновато пришлось: языка не знал. Но сейчас жить можно. Да вот менты не дали.

— А жил как?

— Дом свой, гараж. Пять годков минуло, как срок оттянул. Вернулся и завязал. Да вот потянуло на легкий заработок. Машинами стал интересоваться. Тут-то и залетел.

— Признаешься?

— Две беру на себя. А куда денешься: кореш сдал. В гараж нагрянули мусора. Все облазили. Мотор с чужой машины нашли: номер перебит. Только продавать собрался. Не успел.

— И что шьют?

— Спекуляцию по одной машине и хищение по другой. Думаю, на годков пять потяну? А так жалко! И жена вроде ничего и дочь хорошая растет. А счастья нет. И винить некого: сам дурак.

— Что на роду написано, то, видно, и будет. Мне тоже спекуляцию машинами шьют. А я чист, как детская слеза,— скрывая свое истинное положение, громко, чтобы все слышали, опять соврал я.

— Если не виноват, не законопатят. Сейчас стали осторожно судить. Вон сколько невиновных освобождают. А ментов и прочую сволочь на зоны табунами гонят. Времена меняются,— продолжал старик.

— Скоро легавых и разных бугров на зонах больше будет, чем простых смертных. Зажали сейчас им хвост: пачками сажают. Напились чужой крови,— зло выкрикнул «клетчатый», брызгая слюной.

— Их в тюрьме держат отдельно, и зоны у них специальные,— язвительно пояснил Сундук.

— А куда их, на нашу? Понимают.... К утру и косточек бы не нашли. Сварили бы и на котлеты перекрутили. Был мент, нету мента,— весело заявил Динамит, но в его черных глазах сверкнуло нечто болезненно-жестокое. Так мне показалось. «Узнай только они, кто я на самом деле — языки бы от удивления проглотили». Наш брат юрист (следователь, судья, милиционер, прокурор), известный здесь под кличками легавый, мент, мусор, такую ненависть вызывает в преступном мире, что лучше не попадаться. А уж коли оказываешься, да еще надолго, среди преступников, поневоле приходится жить двойной жизнью: обманывать, изворачиваться, следить за каждым своим словом, за поведением окружающих. Только тот, кто побывает в таком незавидном положении, как я, может понять мое душевное состояние: постоянное психическое напряжение, внутренняя борьба... За разговорами время летело быстро. Сквозь просветы в закрашенных окнах замелькали многоэтажные дома. По коридору торопливо забегали сопровождающие арестантов военнослужащие. Все это подтвердило, что поезд прибывает в Ригу.

Даугавпилская компания из трех человек во главе с Динамитом, окружив безропотного несовершеннолетнего, заставила снять новые кроссовки: ему дали старые. Затем по очереди стали примерять его куртку. Я хотел было заступиться за парня, но обратил внимание, что телосложения тот был довольно крепкого, мог сам дать отпор. К тому же было неизвестно, с кем в дальнейшем придется мне коротать время и в каких условиях пребывать. Толпа есть толпа. В моем положении лучше всего было не высовываться.

...Наш вагон подогнали прямо к Рижскому следственному изолятору, прозванному заключенными «Централкой». Вскоре арестованных вывели и построили в несколько рядов. Яркое летнее солнце слепило глаза. «Хорошо, что погода приветливо встречает, может, так и суд обласкает солнечным светом»,— мелькнула в сознании наивно-вычурная мысль. По привычке стал осматривать окрестный мир. Впереди закрывал горизонт высокий и длинный забор тюрьмы, увенчанный колючей проволокой. Нас окружили плотным кольцом солдаты с автоматами наизготовку. В колонне арестованных было не более сорока человек. Перед центром колонны появился уже знакомый прапорщик и, ужасно картавя, визгливо продекламировал традиционную инструкцию-предупреждение:

— Вы поступаете в распоряжение караула. Шаг в сторону, прыжок вверх считаются за побег. Оружие применяется без предупреждения.

— Шагом марш!

Процессия двинулась в указанном направлении. При нашем приближении широко распахнулись металлические ворота. Арестованных завели в коридор длинного одноэтажного здания, построили, сделали перекличку. Затем, разделив на три группы, стали размещать по камерам-отстойникам — так называют заключенные пред- этапные и послеэтапные спецкамеры, меблировка которых состоит всего лишь из вмурованных в пол длинных пристенных скамеек и туалета. Площадь камеры, куда я попал, была около двадцати квадратных метров. Здесь среди чужих я нашел Кирпиченка, моего подельника, бывшего инспектора угрозыска. Мы радостно поздоровались и, уединившись в сторонке, повели тихую беседу:

— Ну вот, наконец-то приехали,— облегченно вздохнув, заговорил тезка, а в глазах его сквозила неподдельная грусть.

— Да... Прибыли. Как-то нас тут встретят, как обнимут и какие песни нам споют?..— стараясь скрыть внутреннее беспокойство, невесело потушил я.

— Тревожно на сердце: чувствует душа, что здесь нам хорошего ждать нечего. Люди мы здесь чужие: Латвия — не Белоруссия. И отношение к нам будет, как к нежданным гостям.

— Не грусти. Авось, все обойдется? Знаешь, как татары, будучи не согласны с поговоркой «незванный гость хуже татарина», решили ее переиначить, чтобы себя обелить. Думали-думали и придумали: «незванный гость не хуже татарина». Так и мы: не хуже других. Ведь не убийцы и не насильники мы с тобой?

— Оно-то, конечно, так. Однако здесь отношение ко всем одинаковое: уворовал ли ты у государства миллион или убил человека, совершил ли по неведению должностное преступление — всех на один аршин меряют, под одну гребенку стригут и всех вместе содержат.

— Слышь: надо сказать дежурному офицеру, чтобы нас отдельно содержали. Скотов здесь хватает, как бы в какую историю не влезть.

— Когда поведут для документальной сверки, попросим.

— Беспредел полнейший! Такого я еще в своей жизни не встречал. Чтобы так вот, толпой, без разбора загоняли всех в одну камеру и оставляли без присмотра. Здесь могут убить, изнасиловать — и концов не сыщешь.

— Много ты или я по тюрьмам мотались, чтобы выводы делать? Кто знает, как в других делается. Может, еще хуже.

— Хуже, чем здесь, нигде нет. В поезде об этом все говорили. Такой беспредел, открытый разбой и грабеж существуют только в Рижской тюрьме. Мы с тобой были в Минске, Витебске. Но там не только ничего подобного не видели, но даже и не слышали об этом.

— Да, там такой толпой не содержат. А тут — попробуй, уследи за всеми.

В углу кто-то громко заплакал, но вскоре все стихло. Дышать в камере становилось все труднее, она наполнилась табачным дымом. Единственная маленькая форточка почти у самого потолка. Мы с Валерой вспотели, сняли верхнюю одежду.

— Задохнемся скоро. Ты не куришь?

— Нет.

— Я тоже. И сколько нас держать здесь будут? Г олова уже кружится, и в висках стучит.

— И меня тошнить начинает. Куда ж нас поместят? С кем поселят? Вот главный вопрос.

— Путного ожидать, судя по приему, не приходится. Но когда поведут к начальству, буду проситься, чтобы посадили в одиночку.

— Тише говори, а то некоторые уже подозрительно на нас посматривают.

— Да, ухо надо держать востро. Сам знаешь, как нашего брата в тюрьме любят. В вагоне мне пришлось поволноваться: уж больно шустрые в купе со мной пассажиры ехали. Опасался, что когда усну, в сумку мою могут забраться, а там записи по делу.

— Я тоже беспокоился. С собой везу пять исписанных общих тетрадей.

— У меня на глазах двоих раздели. Но ко мне не полезли. Трухнули, видать.

— Я думаю, что должна быть какая-нибудь инструкция, чтобы милицейских, прокурорских работников отдельно содержали во избежание конфликтов и недоразумений.

— В том-то и беда, что правды нам сейчас трудно добиться. В Минске я ходил к начальнику учреждения на прием. Принял какой-то зам. Говорю ему: «Прошу содержать отдельно», а он: «Нет такого указания». И весь ответ.

— Преступники мы сейчас для всех, и отношение к нам, как к преступникам. Ни разговаривать, ни прислушиваться не хотят. Что им до нашего горя, до наших забот? Когда суд? Быстрей бы он начался!

— Валера, давай договоримся: требовать, чтобы нам создали нормальные, безопасные условия существования. В конце-концов, это и в интересах администрации.

— Буду обязательно на этом настаивать. Только как оно получится? Смотри, возле тебя какой-то парень на корточках ползает.

Я обернулся, в полшаге от меня сидел на корточках старый знакомый — сосед по купе в клетчатом пиджаке.

— Чего у моих ног ползаешь? — зло спросил я его. А он, снизу вверх нахально улыбнувшись, сделал вид, что с восторгом рассматривает мои туфли:

— Коры твои мне понравились очень!

— Они мне самому нравятся. А, может, тебе еще и костюм мой нравится? — все более раздражаясь, наступал я.

— Костюм тоже ничего. Махнем? — парень настырно лез на конфликт.

— Согласен, только взамен на твои зубы. Понравились они мне: видно, крепко сидят, что до сих пор на месте. Идет? — спокойно и презрительно глядя в бесцветные глаза, бросил я вызов «клетчатому».

Тот, видимо, не ожидал такого оборота: вскочил, отступил на несколько шагов и растерянно посмотрел на своих корешей. Те с готовностью придвинулись, с жадностью ловя каждое слов нашего «диалога».

— Слушай, а ты не забыл, где находишься? Это же Прибалтика, не Россия, и порядки здесь устанавливают латыши,— злобно и громко изрек Сундук. Мне показалось, что этим обращением он хотел воззвать к национальным чувствам своих «собратьев» и заручиться их поддержкой.

— Мне все равно где. Я же тебе говорил, что всюду есть люди и только мизерное количество подонков.

— Откуда ты такой шустрый к нам прилетел? — отозвался Сундук.

«Ага,— смекнул я,— наверняка «святая троица» здесь в полном составе. Хорошо, если их только трое, а, может, больше? Эх, была не была! Перед всяким дерьмом никогда не унижался и унижаться не буду». И ответил вызывающе:

— А тебе, собственно, какое дело — откуда я? Тебя же не спрашивают.— Ни вопросов, ни ответов не последовало. В камере все притихли, застыв в ожидании дальнейшего хода действия. Но спектакль на этом и окончился. Заметив, что противник не один, а с товарищем, камера молчала, никак не ответив на обращение к «национальной гордости». Даугавпилская группа притихла и не пошла на обострение. От сердца у меня отлегло, напряжение спало.

— Не связывайся с ними. Промолчи лучше! — тихо посоветовал Валерий.

Вскоре после этого дверь камеры отворилась, последовала команда: «Всем без вещей строиться в коридоре». Когда построение закончилось, объяснили, что каждый прибывший должен зарегистрироваться у дежурного по учреждению: назвать фамилию, имя, отчество и статьи, по которым привлекается. Когда очередь дошла до меня, я чтобы не слышали остальные, негромко назвал дежурному капитану СИЗО свои «реквизиты» и попросил поместить меня как бывшего прокурорского работника в отдельную камеру. То же сделал и Кирпиченок. Нас тут же отвели в сторонку и поставили лицом к стенке. Так мы стояли довольно долго, пока не закончилась проверка всех сокамерников. Затем нас развели, разместив по одному в тесные боксы-«стаканчики». С одной стороны, это было хорошо для нас обоих, но с другой!.. В моем «стаканчике» площадью в полтора квадратных метра не было абсолютно никакой вентиляции, а тут еще какой-то негодяй успел нагадить, и дышать было совершенно нечем. Продержавшись в зловонной, удушающей атмосфере около часа, я стал стучать в дверь. Стучал до тех пор, пока не появился охранник.

— Чего надо?

Задыхаясь, весь в поту, сбивчиво объяснил ситуацию. Дверь отворилась, передо мной стоял, как глыба, баскетбольного роста широкоплечий старшина и молча меня разглядывал.

— Пошли! — деловито пригласил он, пропуская меня вперед. Вскоре он привел меня опять в прежнюю камеру. Здесь, как и раньше, было многолюдно и накурено. Оглядевшись, я не заметил среди сокамерников даугавпил- ских знакомцев — и облегченно вздохнул. Увидел знакомого мужчину, который сидел рядом со мной в купе поезда:

— Привет! Кидают из одной камеры в другую. В бокс заперли, подержали и снова сюда вернули.

— Привет! А я думал, что тебя больше не увижу. Здорово ты отбрил шпану, что дербанила арестованных. Наглецы! Думал, драться к тебе полезут. Да струсили. Только беззащитных и раздевают. Садись, поместимся,— подвинулся он.

— В тесноте, да не в обиде,— согласился я, втискиваясь между тесно сидящими.

— Как звать-то?

«Обмануть или сказать правду? — по уже утвердившейся привычке подумал я.— Имя можно назвать».

— Валерий!

— А меня — Иван, по-латышски Ян. Дело у меня к

тебе есть...

— Ну, говори, не бойся,— заметив, что он колеблется, подбодрил я.

— Я уже второй раз сажусь, и мой тебе совет: особо не болтай, если что есть за душой. Многие на «кума» могут работать. «Закозлят» быстро,— шепотом предупредил меня Иван.

— Догадываюсь,— также тихо, притворяясь равнодушным, ответил я.— Мне скрывать нечего: я не виновен.

— Молодец! Парень ты, по всему видать, крепкий. Сам себе на уме. Тебе доверять можно. Не сболтнешь лишнего.

— Меньше знаешь — меньше болтаешь — больше живешь,— вызывая Ивана на откровенность, прошептал я ему.

— Запомни имя: Марис, фамилия Пуркинс. «Козлит», на «кума» работает. Он меня мусорам сдал. Мой подельник. Если встретишь, так ему и скажи: «Ян привет передает. Обещает тебе «крышку» сделать! Говорил, чтобы ты брал на себя, а на него не «стучал». Только обязательно запомни, как его зовут. Это моя просьба к тебе. Передашь, если свидишься?

— Передам.

— Ну и лады. Вся надежда на тебя! Зэки часто встречаются друг с другом: сортировка, перетасовка, этапы... Запомни: фамилия Пуркинс.

— Пуркинс, Пуркинс,— несколько раз повторил я про себя фамилию.— Запомнил, память у меня хорошая.

В действительности память на фамилии была у меня неважной. Я хорошо запоминал события, даты, внешние данные, но фамилии почему-то быстро забывались.

— Ты здесь впервой, не знаешь здешних тюремных законов. В «хатах» приписки всем прибывающим делают. Но обычно тех, кому за сорок, не трогают. «Первостольники» в основном молодежь, от безделья всякие пакости творят. Так ты, когда придешь, говори, что тебе за сорок. Они не проверяют. А если позже узнают — поезд уже ушел...

— Понятно! А где ты пальцы потерял? — не удержавшись, полюбопытствовал я.

— На зоне. Вкалывал, врагу не пожелаешь. Норму давал. В спешке под бензопилу руку и сунул. Перед этим начифирился: чертики в глазах летали. Тогда «усилок» был, а сейчас «строгач» обеспечен.

— Говорят, на строгом лучше, чем на усиленном. Как здесь, я не знаю.

— На строгом лучше, конечно. Люди там — не с первой ходки. Малость кумекают, что к чему. Беспредела нет. Все одинаковые. А по первой всякий сброд блатных и нищих. Кто силен, тот и пан. Не думают о будущем. А на строгом уже приходится башкой шевелить. Попал второй или третий раз, значит, ты уже прописался. А жизнь, она большая: сегодня ты сильный, а завтра — заболеешь, вот и слабак. Да и выживать вместе сподручней, чем в одиночку. Потому и стараются ладить друг с другом.

— Да, в тюрьме своя философия, на зоне — другая, да еще и от режима зависит. Сложно все это. А на первый взгляд кажется: зэки одинаковые и законы у них одни и те же. Оказывается, очень много тонкостей.

— А как же. Особый — там вообще тишь да благодать. Мудрые все собираются. А здесь, на общаке, беспредел. Дубовье: пока оботрется, скумекает что к чему, так и срок оттарабанил. А кто не впервой, тот сразу начинает крутиться, приспосабливаться: как бы лучше устроиться, где бы что провернуть — водочки, чифирчика, «колес», чтобы кайф поймать.

Мы проговорили несколько часов. Публика в камере постоянно менялась. Некоторые из пополнения были в тюремных робах и даже в полосатых. Беспрерывно прибывали все новые этапы, и работники изолятора не успевали перелопатить и четко распределить людей. В камере буквально нечем было дышать: постоянная дымная табачная завеса, вонь от унитаза, который постоянно был кем-нибудь занят, испарения вспотевших разгоряченных тел. Многие сидели в одних рубашках.

— Перевалочная база. Я уже забалдел. Осталось только кайф поймать и лечь на пол,— с одышкой простонал Иван, вытирая потный лоб.

— Приехали мы часов в одиннадцать, а сейчас уже, наверно, часов пять вечера. Получается, что мы торчим здесь шесть часов? Ну и...

— Да уж больше пяти, пожалуй, будет. Издеваются над нами, и не пожалуешься. Мы сейчас бесправные губы!™0 °ДН0 ПРаВ° “ М0ЛЧЗТЬ’ СТИС«УВ зубы. Душе:

- Может они про нас забыли? Поступают все новые и новые. Они их обрабатывают, а наши карточки отложили'

— Над°

- Не надо: все они знают. Да только не спешат, что им до наших мук? Но должны скоро вызвать, рабочий день у них заканчивается. F

vn И получилось- Назвали Фамилию Ивана, а потом мою. Вывели в коридор, поставили лицом к стене. Через непродолжительное время завели в комнату, приказ!™ раздеться догола. л

- Шманать будут,— шепнул Иван

- Не разговаривать! Запрещенные предметы есть’ Если имеются, лучше выдайте добровольно,- зычно распто ИЛСЯ пРаПОРЩИК. В РуКаХ У Него были заполненные карточки. Разделись сделали несколько приседаний После тщательного обыска нам возвратиЛи одежду. В заключение прапорщик предупредительно посоветовал мне’ «Лишние, не очень нужные сейчас вещи лучше сдать в склад на хранение, целее будут. А за вещи, пропавшие в камере, администрация ответственности не несет»

- Как же так? А если арестованный пропадет, ад

министрация за него отвечает или тоже нет? — прикинулся я простачком. F

- Грамотный шибко! Ничего, оботрешься. Давай герои, быстрей поворачивайся! - Но вдруг, посмотрев в мою карточку, прапорщик сбавил тон и, немного покраснев, стал уже извиняющимся тоном объяснять трудности с которыми сталкиваются работники СИЗО'

- Оно, конечно, и за вещи арестованных несем ответственность, но разве за всеми уследишь? Воруют как крысы, друг у друга. Ничего поделать не можем,-’развел он руками,- Не хватает у нас людей. На такую адскую работу никто идти не хочет. Вот сегодня уже пятую партию принимаем: с утра до вечера на ногах, не присел даже. А люди все идут и идут. Откуда берется столько’

И каждый старается обмануть, оскорбить. Каждый свое доказывает. Плюнул бы да уоежал, Но стаж держит- до выслуги восемь лет осталось. Куда же мне вас на ночь поместить?

- Туда, где безопаснее. Сами понимаете ситуацию

- Я-то понимаю, потому и размышляю. Ладно, с несовершеннолетними ночь переспите, а завтра начальство пусть решает. А вещи все-таки лучше сдать.

— Хорошо. Забирайте все, только оставьте мне рубашку, пару носков и комплект нижнего белья. Я в целлофановый мешок сложу.

— Нет! У нас не разрешается целлофан с собой иметь. Придется вам сверточек сделать. А мешки мы заберем на склад. Не положено по инструкции. В четырнадцатую отведите,— крикнул он появившемуся в дверном проеме высокому старшине.

За разговором с прапорщиком я не заметил, когда увели Ивана. Обидно было, что не попрощался с ним.

Старшина быстро шагал длинными ногами, я еле успевал за ним. Пройдя несколько коридоров, оказались перед дверью, над которой темной краской была написана цифра «14». Нова камера была пуста. Площадь ее была примерно три на четыре метра. Слева у двери — ниша с грязным унитазом, рядом — большая куча почерневшего от времени мусора. Вверху противопложной от двери стены, на уровне поднятой руки, в конце прохода между двумя трехъярусными койками, сквозь мутные потрескавшиеся и местами отколотые стекла цедился слабый свет. Обрадовало, что это пыльное грязное окошко с двойными рамами было без «намордника» или «ресниц», что позволяло увидеть полоску неба и рельефную крышу здания напротив — с лепным орнаментом по карнизу и красивыми башнями. Обрадовал меня и деревянный пол камеры, пусть и с облупившейся краской. Дерево под ногами — совсем не то, что мертвый холодный бетон во всех камерах, где я успел побывать за месяцы заточения.

Еще один трудный день близился к кощу. Только рано утром в поезде удалось съесть бутерброд с салом и кусочком колбасы, которым поделился кто-то из товарищей по несчастью. Больше за весь день во рту ничего не было. Получив, как мне казалось, относительно безопасное место жительства в казенном доме, только теперь почувствовал, что страшно устал. Едва прилег на металлическую скрипящую койку, как камера поплыла, закружилась, и я заснул. Меня разбудил скрип двери и мужские голоса. С трудом разлепив тяжелые веки, я увидел двух парней, стоявших в нерешительности у входа. Вскоре они двинулись к койкам. Опершись руками о перекладину, я привстал и с любопытством рассматривал своих сожителей. Один был темноволосый, курчавый, невысокого роста, с темными глубоко посаженными глазами на бледном лице. Довольно крепкого телосложения, в приличной одежде, он вызвал у меня неосознанное доверие. Второй даже в слабом освещении камеры казался огненно-рыжим. Растрепанная копна волос, веснушчатое загорелое лицо, беспокойные светлые глаза, пестрая одежда, состоящая из синих потертых джинсов в темных кожаных заплатках, белой болоньевой куртки на замке-молнии, из-под которой виднелась темная фланелевая рубашка, потрепанных до дыр кроссовок. Оба были несовершеннолетними.

Они устало опустились на койки, закурили, и, не скрывая любопытства, стали молча разглядывать меня. Не выдержав затянувшегося молчания, я заговорил первым:

— Ну что, Джигиты, видно, нам вместе ночь ночевать. Давайте знакомиться. Меня зовут Валерой.

— Я Харис,— лениво ответил рыжий.

— Меня Юрой,— тихо произнес второй.

— Откуда будете?

— Я из Резекне, а он из Риги,— за двоих ответил рыжий.

— Ясно. Первый раз, видно?

— Он — первый. Я — второй. Сидел на зоне год. Вышел, полгода погудел и снова сюда,— Харис, кажется, гордился своей биографией.

— А когда ж у тебя волосы успели отрасти? За полгода вряд ли такие длинные вырастут.

— Из зоны пришел — больше двух пальцев были. Да еще на воле почти семь месяцев. Растут очень быстро,— притронувшись к голове, пояснил он.

— Только мыть их все равно надо, а то вон какие лохматые и слипшиеся: ни одна расческа не возмет.

— Времени не было. Свобода, она и есть свобода. Дни и ночи — в бегах да в делах. Малость погулять успел, а завтра их все равно остригут. Попрошу, чтоб наголо.

— А ты куришь? — спросил Хирис. Его зрачки напряженно-выжидательно сузились.

— Нет. Не курю, здоровье берегу. И вам советую поберечь.

— Жаль, а то у нас осталось только две сигареты. А насчет здоровья ты брось. Мой дед самосад курил и 90 лет прожил. Знаешь присказку: «Кто не курит и не пьет — тот здоровенький умрет».

— Слыхал. Все можно придумать в оправдание своей слабости. А дед твой, если бы не курил, может, и больше ста лет прожил бы.

— А зачем? Он часто говорил: «Надоело, внук, жить. Быстрее бы помереть». Как пришла пора, отдал концы, царство ему небесное.

— А ты, Юрий, что молчишь? Рассказал бы нам про своего деда, что ли? — попытался я разговорить молчаливого юношу.

— А что говорить? Скучаю по матери. Как там она? Плачет, наверное. Брат в первый класс в этом году пойдет. Тяжело ей будет без меня,— печально вздохнул Юрий.

— Квартира-то есть?

— Есть.

— Мать где работает?

— На заводе, монтажница радиоаппаратуры.

— На конвейере?

— Да.

— Нелегко на конвейере, но зарабатывает, видимо, хорошо?

— Бывает, под триста выгоняет. Нас надо кормить, одевать. Я только в этом году пошел работать, к ней на завод. Всего два месяца продержалася — и под замок.

— А натворил-то что?

— Хулиганка. Выпили, пошли впятером в кинотеатр. Ну а билетерша не пускает в зал: пьяные, мол, ребятки. Идите, проспитесь. Один из нашей компании — ей кулаком в лицо. Ясное дело, народ набежал, давай нас унимать. И поехало: витрину разбили, кое-кому «юшку» пустили. Легавые нагрянули, как гром с ясного неба, и в машину. Ночь в ментовке просидели, а утром к прокурору, и под стражу. Влез в дерьмо, как теперь выбраться, не знаю. Неужели посадят, а?

— Ты уже сидишь. Чего теперь ныть? Раньше думать надо было. На учете состоял? — пренебрежительно спросил Харис.

— Нет не состоял.

— А характеристика как?

— Положительная будет. Нигде не наследил, особо не пил.

— Отделаешься условным, сроком или исправительные работы получишь. У меня вот хуже. Раньше за раз- бой сцапали. Тогда мы втроем у одного чувака котлы сняли, у другого, военнослужащего, лопатник с зарплатой отобрали, маленько перышком пощекотали. Так мне, как соучастнику и самому младшему, два года сунули, а моим кентам — кому шесть, кому пять. А теперь и мне годков пять светит. Второй раз, нигде не работал, бродяжничал.

Все соберут: что было и чего нет. И так хотели мне пять квартирных краж навесить, еле-еле отмазался. Обалдели, что ли? Два раза по шее мусора врезали: «Бери,— говорят,— твои квартиры. Сало, колбасу дадим, кофе пить будешь». А зачем мне та кава, когда потом лет пять-шесть голый вассер хлебать? Дураков нет. Сказали бы, что на свободу пойдешь, так и десять бы взял на себя, а в крематорий идти — нет, уж, увольте. Фигу вам с маслом. Дураков в другом месте пусть поищут. Научен!

— А за что арестовали?

— Мотоцикл с коляской у одного из гаража угнал. Вначале даже не заметил, что он без одного колеса. А потом разглядел, да жалко было бросать. Километров пять по лесу ночью тащил его. Уморился, страх. Потом загнал его одному знакомому корешу за два «куска». Мало, правда, взял. Но надо было побыстрей товар сбыть, да смываться в другой район. Две кражи квартирные — моя работа, не отказываюсь. А чужие не возьму. Так им, собакам, и сказал: «Чего не делал, не возьму, хоть убейте!» Шея вот и сейчас еще побаливает,— Харис покрутил головой, погладил рукой затылок, притворно сморщился.

— А мне никто не предлагал брать на себя еще какое- нибудь преступление,— удивился Юрий.

— Что тебе: ты еще молодой, неопытный. Да и краж, за тобой не водится. В суде сразу определят, что не твоя работа. А мне кто поверит? Если две квартиры обчистил, так почему не больше? Понимать, «Федя», надо! Ничего, поживешь с мое — поймешь.

— На мой взгляд, вы одногодки? Сколько тебе, Юрий?

— Семнадцать.

— А тебе?

— Семнадцать и два месяца.

— И у меня два месяца. В каком ты родился?

— 26 мая.

— А я 29-го.

— Подумаешь, на три дня старше.

А чего у тебя, Юрик, рваные и как будто не твоего размера кроссовки? — поинтересовался я, уже догадываясь об ответе.

Подковали. Когда привели в этапку, то в камеру, где я сидел с одним стариком, человек пятнадцать сунули. Как навалились на меня, пришлось «подарить». Они у меня ничего были, импортные, «Адидас». С тремя драться не будешь. Хорошо, что куртку с собой не прихватил, в ментовке следователю оставил, чтобы матери передал. А то и ей бы «ноги приделали». Ну и порядки!

— Когда в тюрьму садишься, одевать надо самое худшее, тогда никто на твое не позарится и не разденет. Посмотри на мою одежду: куртка грязная, в заплатах, джинсы — тоже. Со временем и ты поймешь,— сказал я.

— А я и так понял, сюда я больше не ездок. Лишь бы отпустили. Как ты думаешь, Валерий, пожалеют?

— Скорее всего домой пойдешь. Здесь только, смотри, не натвори чего. А то позвонят из изолятора судье — и не видать тебе свободы, как собственных ушей.

— Хорошо, что предупредил. Не влезу. Мозгой шевелить буду. От греха подальше.

— А мне наплевать: все равно жизнь пошла наперекосяк. Ничего хорошего ждать не приходится. Быстрей бы на зону, а там развернусь, погуляю. Опыт есть,— ухмыльнулся Харис.

После сна мне захотелось перекусить. Вспомнил, что в сумке осталось полбуханки дорожного хлеба. Разломив его на три части, предложил каждому по куску. Ребята здорово проголодались и, быстро умолотив хлеб, стали укладываться спать. В этапные камеры постельные принадлежности не выдавали, пришлось ложиться на холодные железные пластины, вваренные в раму койки. Уложенные квадратным способом на большом расстоянии друг от друга, они врезались в тело. Я постелил свой плащ и лег на него, положив под голову сверток с бельем и тетрадями. Юноши легли напротив — Харис на нижней койке, Юрий залез на второй ярус. Хотя окно перед сном тщательно прикрыли, через разбитые стекла дул холодный ночной ветер. Сморенные усталостью сокамерники быстро уснули, но не надолго. Вначале проснулся Юрий. Стуча от холода зубами, он тихо слез с койки и, чтобы согреться, начал энергично делать физзарядку. Очевидно, он разбудил Хариса и тот, недовольно что-то проворчав, повернулся на другой бок, пытаясь снова уснуть, но это ему не удавалось. Он долго ворочался, вполголоса проклиная судьбу и всех на свете. Но и это не помогло. Наконец, злой и продрогший до костей, он вскочил и последовал примеру Юрия. Они приседали, сгибались, разгибались, взмахивали руками, ногами. Их сопение, хрипы, кашель и холод разбудили и меня. Ныла затекшая от впившихся пластин правая сторона продрогшего тела. Озноб становился все сильнее.

Лежать больше было невозможно. «Уж лучше умереть, чем так мучиться». Но эта мысль исчезла также быстро, как и появилась. «Нет, нет,— упрямо твердил внутренний голос.— Надо жить, чтобы бороться и победить, отстоять истину, быть в полной готовности к нападению и защите. Ведь впереди суд, а он сулит мне надежду на спасение, на благоприятный исход дела».

Я вскочил и тоже, как подростки, стал приседать, прыгать, размахивать руками. Через несколько минут почувствовал, что согреваюсь, наполняюсь теплом. Прекратив упражнения, несколько раз прошелся по камере: пять шагов от двери до окна — и обратно. Постепенно восстанавливалось глубокое дыхание.

Ребята не спали. Понуро опустив полусонные головы, они сидели на кроватях, поеживаясь от холода.

— Что приуныли, орлы? Выше носы,— попытался я подбодрить их. Подойдя к окну, попробовал рассмотреть через грязные мутные стекла знакомые звезды. Но опознать ни одну из них не смог: слишком малое пространство открывалось взгляду.

Закурить бы... Хоть бы пару затяжек, и потеплело б на душе,— сонно-мечтательно протянул Харис.

— И я бы с удовольствием покурил,— поддержал Юрий и тяжело вздохнул:

— Эх, угораздило же меня связаться с корешами с соседней улицы, как будто на своей не хватало. И как глупо влип! А теперь вот кукуй — холодный, голодный, неумытый. А что дальше будет? Бог весть.

— Опять заскулил. Умойся: вон вода из крана капает. Или крыс боишься? Я одну уже видел. Голову высунула из унитаза, увидела нас — и обратно.

— Не боюсь я крыс: на душе тошно.

— Кому нужна твоя душа? Спрячь ее подальше и не показывай никому, а то отнимут все, что осталось. Стисни резцы и молча жди. Пройдет время, пробьют часы и снова будет воля, «Вася»!

— То-то очень ты нагулялся на воле: полгода — и снова за решетку. На кой мне такое удовольствие? Работать буду. А там в армию пойду, если возьмут. И все станет на прежние рельсы.

— Мечтать не вредно. А я откинусь, снова бродяжничать пойду. Люблю простор, независимость, дым костра, испеченную в золе картошку. Балдеж... Приключения! Романтика,— гнул свое Харис.

— Тюрьма, зона. А жрать как хочется! Один раз только утром кружку чая с хлебом выпил, да сейчас кусок съел и все. Уже кишки к спине прилипли.

— Я бы тоже с удовольствием поел. Жареной картошки, кусочек курочки, в духовке испеченной, да малосольный огурчик.

— С грибами можно, с зеленым горошком, с капустой. Мое любимое блюдо — оладьи с клубничным вареньем или сметаной. Жаркое люблю...

— А я больше всего шашлыки, приготовленные на свежем воздухе. В крепком соусе, с луком, вином политые. А мясо чтоб было молодое: возьмешь, само во рту тает. Да бокальчик пива к нему. Балдеж!.. А из грибов больше всего люблю лисички, мелко нарезанные, с луком, с маслом, да к ним — хрустящей поджаренной картошки побольше.

— Скажи, Харис, а родители у тебя есть? — перебил я гурманов.

— А как же? Кто это без отца и матери на свет появляется? Только отец мой из тюрьмы не вылазит. За последние десять лет всего раза три и видел его. И то — был «под газом». А мать живет с каким-то хахалем. Забулдыга хороший. Да и сама попивает. Вот и разошлись наши дорожки. С отчимом — невыносимо. Мать больше тянется к нему, чем ко мне. А я между ними — лишний. Они сами по себе, я сам. Дома бываю редко. Летом — в основном на природе, а зимой по корешам, кентам шатаюсь. Дела крутим!

— А скажи, были бы у тебя хорошие родители: не пили, друг друга уважали, в доме — достаток и покой, за тобой бы смотрели. Ушел бы ты из такого дома?

— Зачем, когда все есть? Тишь и благодать. От добра добра не ищут. Купил бы себе маг. Слушал бы! Музыку люблю. На гитаре струны рву.

— А у меня все было: и магнитофон, и квартира, мать добрая. Отец ушел к другой. Но тоже не забывал: иногда деньжат подкинет или что купит. Шофером работает на дальних рейсах. И чего мне не хватало? Все потерял...

Остаток ночи заняли у нас разговоры, ходьба, гимнастические упражнения. Так было теплее. Как только наступило утро, мы с нетерпением стали ждать момента, когда откроется кормушка, и в ней появятся хлеб, миски с баландой и кружки с горячим чаем. Когда наше терпение было уже на исходе, в проеме показалась голова баландера:

— Сколько вас?

— Трое!

Каждый получил полбуханки хлеба, миску горячего супа и кружку чаю. Когда тележка отъехала, Харис возмущенно буркнул:

— Черт! Надо было сказать, что нас четверо. Может, на четырех и пайку бы выдал.

— Разинул пасть: он же вначале посмотрел в камеру, а уж потом выдавать стал. Да и рядом с ним работник СИЗО стоял со списком.

На первое была баланда из пшеничной крупы, заправленная прогоркшим подсолнечным маслом. Очевидно, юноши не отличались привередливостью, оба быстро опорожнили миски. Я же, хлебнув несколько ложек, предложил им съесть и мою долю. Они с удовольствием согласились и мгновенно разделались с добавкой. «Чай» все пили с упоительным наслаждением, хотя слегка подкрашенный кипяток чаем можно было назвать лишь условно, но он согрел наши озябшие внутренности. Хлеб был тюремной спецвыпечки: глинисто-вязкий, с горысо- вато-кислым привкусом.

Не успели мы закончить утреннюю трапезу, как за дверью прозвучала команда:

— Всем собираться в баню!

Голому собраться — только подпоясаться. Так и арестованному. У меня было с собой домашнее махровое полотенце, предусмотрительно переданное моей заботливой женой вместе с трикотажным костюмом и двумя комплектами нижнего белья. Были у меня и необходимые туалетные принадлежности: мыло, мыльница, зубная щетка, зубной порошок. В следственном изоляторе не разрешалось пользоваться зубной пастой, был разрешен только зубной порошок: изготавливать из него опьяняющее, одурманивающее питье заключенные еще не научились.

Когда нашу тройку вывели в коридор, там уже выстроилось человек двадцать арестованных. Строем повели в банное отделение. Сначала шли по длинным коридорам, перегороженным множеством дверей. Потом через тюремный двор вдоль линии бетонных Г -образных столбов, увенчанных струнами колючей проволоки. За столбами тянулась распаханная и тщательно взрыхленная следовая полоса шириной метра два-три. Беглец обязательно оставит на ней свои следы. За следовой полосой тянулся высокий забор из железобетонных блоков.

Банное отделение размещалось в отдельном одноэтажном домике и состояло из нескольких комнат. Наливая в тазик воду, я неожиданно в нескольких шагах от себя увидел недавнего знакомца — Динамита. Его крепкое, хорошо сложенное тело украшали три татуированных рисунка: на правой руке, на уровне плечевого сустава — кинжал, обвитый змеей; на левой руке, ниже локтя — череп с перекрещенными костями; на спине — изображение обнаженной женщины. Такое украшение тела — наглядный «диплом» о прохождении «колониальной» исправительно-трудовой терапии. Динамит тоже увидел меня, но сделав вид, что не узнал, повернулся спиной. Значит, его кентов с ним не было. Изредка наблюдая за ним, я заметил явные признаки беспокойства и тревоги: Динамит несколько раз подходил к закрытой двери соседнего банного отделения и, наклонясь к замочной скважине, называл клички друзей, наверное желая убедить окружающих, что они рядом и могут прийти на помощь. Он помылся раньше всех и пошел одеваться. «Нашкодил, врагов себе нажил, а теперь трусит»,— злорадно подумал я и вышел в предбанник вслед за Динамитом. Увидев меня, он отступил на несколько шагов, с беспокойством поглядывая вокруг.

— Ну что, на сей раз туфли не хочешь заполучить? — язвительно спросил я.

Он покраснел и, часто моргая, чуть заикаясь, произнес:

— Зачем мне твои туфли? Мы же еще в купе с тобой сало и колбасу вместе ели.

— A-а, и про колбасу с салом вспомнил? А я вот другое еще помню.

— Брось... Кто старое помянет, тому глаз вон,— немного осмелев, хрипло выдавил Динамит.

— Так, может, все-таки силой померяемся? — наступал я.— Парень ты крепкий. А как на самом деле?

Динамит настороженно посмотрел на меня:

— Зачем нам ссориться? Было бы что делить. Забудем прошлое. Извини, кент. Я же ничего...

— Дрожишь. Теперь тебе страшно? А толпой на одного, конечно, можно и нужно? Ладно, на первый раз прощаю и советую: брось дербанить и крысятничать. Времена меняются: при случае припомнятся тебе старые грехи. А ты еще молод. Жить, наверное, хочешь, да?

— А кто не хочет жить? Все хотят! Там видно будет,— уклончиво ответил он и облегченно вздохнул.

После бани нас повели на медицинскую комиссию. Фотографировали, брали кровь из вены, осматривали тело, записывали что-то в личные медицинские карточки. Мне удалось отказаться от сдачи крови, сославшись на то, что у меня кровь брали в Минском СИЗО, о чем есть отметка в медкарточке. Женщина-врач лет пятидесяти долго искала карточку и, не найдя ее, позвонила в спецчасть. После долгого разговора заявила, что постарается кое-что сделать для меня.

И вот я снова в этапной камере, и снова с нетерпением жду, куда меня определят и кто окажется рядом. Время шло, а за мной никто не приходил. Хотя баня сняла усталость, все тело снова заполнила ломота, разбитость. Видно, постоянные переживания, недоедание, недосыпание и неопределенность истощили силы. Клонило ко сну. В камере потеплело. Через распахнутое окно, насколько позволяли двойные рамы, дул теплый летний ветер. Солнца не было видно, монотонно шуршал мелкий моросящий дождь. Только непрерывный гул, казалось пронизывавший все здание, неприятно действовал на нервы, раздражал до боли в сердце. От всего этого я чувствовал себя одиноким и беззащитным, как никогда, никому не нужным в этом мире, всеми проклятым и позабытым. Черная тоска и грусть овладели мной.

Вдруг загремел засов, в просвете двери возникла фигура красивой молодой девушки. Я удивленно уставился на нее. Девушка назвала мою фамилию. Вскочив, я стал торопливо собирать свои вещи.

— Вещи не берите,— предупредила она. Мягкость и нежность этого голоса удивительно освежающе подействовали на меня: мой слух уже привык к командам, отдаваемым грубыми мужскими голосами.

Как мальчишка, зардевшись, не в силах отвести глаз от красивого лица с нежными щечками, курносым носиком, сочными алыми губами и большими голубыми глазами, я застыл на месте. Лишь потом послушно побрел за ней. Военная форма (китель, юбка) была сшита по фигуре и хорошо подчеркивала ее достоинства: узкие покатые плечи, тонкую талию и широкие бедра. Стройные ноги в темных колготках; маленькие босоножки стучат каблучками. Удивительное дело: во мне вдруг стало пробуждаться мужское начало. За многие месяцы заточения я не только не соприкасался ни с одной женщиной, но даже не был так близко, как сейчас, когда четко слышал даже ее дыхание. Я весь напрягся, пытаясь

подавить желание хотя бы коснуться ее руки.

Приведя меня на второй этаж, таинственная незнакомка открыла железную дверь отдельного бокса. Звякнул замок, и я снова остался в гордом одиночестве. Решил детально осмотреть свою крепость. У самого потолка виднелось маленькое окошко. За стеной слышались покашливание, тяжелые вздохи. Арестованные прозвали эти боксы стаканами.

Слегка освоившись на новом месте, три раза постучал по стене, вызывая соседа на переговоры. Немедленно услышал негромкий бас: «Говори!»

— Куда это нас привели? — поинтересовался я.

— Ты что, первый раз? Кумовья здесь находятся: заместитель, хозяйка. «Сам» этажом выше.

— А-а-а, понятно. Начальство, значит. А я-то думаю, почему здесь так чисто и воздух другой.

— А что они должны с тобой в камере вонь нюхать? Откуда ты?

— Из Москвы. Этапом вчера прибыл.

— Столыпинским поездом, что ли?

— А бог его знает, столыпинский он или аракчеевский, или еще чей.

— Столыпинский, столыпинский. Вагоны, в которых теперь зэков возят, при Столыпине появились и служат они по сей день, и еще долго им по Союзу кататься. Нашего брата не убавится.

— А ты откуда?

— Из Краславского района. Слышал о таком?

— Понятия не имею.

— Все-то вы понятия не имеете, а прете в нашу Латвию, как бабочки на огонь. Латышу из-за вас повернуться негде. Нашли лакомый кусочек,— бас явно клокотал злостью, недовольством.

— Я сюда приехал не по доброй воле: меня привезли. Как и тебя могут в Россию законопатить. Мы люди подневольные.

— А я про тебя и не говорю: ты такой же несчастный, как и я. Я про тех, кто к нам жить приезжает и нам свободы не дает. Мы бы сейчас не так жили, если бы поменьше отдавали голодной России. Нам бы отделиться Вот тогда мы бы показали всем, как жить надо...— уверенно прогремел бас.

— А ты не боишься, что за такие речи...

— А чего там бояться? Наши газеты местные почитай, не то узнаешь. Про разное пишут: люди свободы хотят, недовольны властью. Я — что, я — человек маленький, как все,— уже тише произнес незримый сосед.

За дверью простучала дробь женских каблучков, и та же девушка приказала следовать за ней. На сей раз она привела меня в просторный служебный кабинет, большую часть которого занимали два рабочих стола, длинных, стоящих друг против друга; третий, поменьше, притулился у входа. За ним ехидно улыбаясь сидел майор внутренней службы. Его оценивающий взгляд, величественный жест руки, которым он указал на стул, предназначенный для меня, холеное, чисто выбритое красивое лицо, обрамленное густой черной шевелюрой, как бы специально подчеркивали мое теперешнее «низменное» положение. Во взгляде его черных без зрачков глаз без труда читались напыщенная самовлюбленность и отталкивающая, дуболомная грубость ограниченного человека, наслаждающегося данной ему властью.

Так-так...— глядя на меня в упор своими черными «двустволками», скрипучим тенором медленно затянул майор,— Не повезло вам крупно: я читал ваше личное дело. Обвинение серьезное. Видимо, к нам надолго. А моя обязанность вас устроить. Судя по данным, в Минске вы находились в камере вместе с несовершеннолетними. Здесь я курирую этот участок и поэтому решил также поселить и в нашем СИЗО к несовершеннолетним. Они нуждаются в присмотре, а инструкторов у нас не хватает. Вот только какую камеру вам лучше определить? — он принял позу роденовского «Мыслителя» и сделал вид, что напряженно изучает лежащий перед ним список камер.

Я не преминул воспользоваться паузой в монологе:

— Понимаю, как ответствен ваш пост и как много у вас забот. Но прошу войти и в мое положение. Скоро суд. Мне необходимо тщательно подготовиться к нему. Дело в том, что я действительно не виновен в предъявленном обвинении и мне, как ни странно, все время приходится быть самому себе адвокатом. Надеяться не на кого. Думал, следствие в конце концов разберется. Но доследование оставило все без изменений. Поэтому убедительно молю вас: поселите меня одного, чтобы я смог спокойно все проанализировать и обдумать...

Не будем зря терять время! — резко-безапелляционно прервал майор.— Одного я вас не поселю: не положено по закону. Сами знаете, для этого необходима санкция прокурора. А во-вторых, у нас нет такой возможности. Пойдете вы в камеру...

— Извините, что перебиваю. Но мне известно, что у вас много незаполненных камер. А что касается санкции... Я напишу заявление.

— Я же вам русским языком объяснил: одного содержать не будем,— майор побледнел от раздражения.

— Тогда, учитывая то, что я бывший работник прокуратуры, прошу вас, поселите меня в камеру с такой же категорией лиц. Это необходимо и для моей безопасности и для того, чтобы меня не вынуждали лгать, изворачиваться, когда заходит речь о моем истинном социальном лице. К тому же у меня с собой конспекты по делу. Их всегда можно прочесть, уничтожить и тем самым навредить мне. Должны же у вас быть нормативные документы, хоть как-то регламентирующие содержание в СИЗО работников правоохранительных органов? Разве правомерно держать арестованного в атмосфере постоянного страха? — используя весь арсенал доводов, я пытался переубедить этого службиста.

— У нас нет инструкции на ваше отдельное содержание. И где я вам возьму таких, как вы? Такая категория для нас — не частые гости. Пойдете к несовершеннолетним. Их-то вы не боитесь? Что они вам сделают?

— Чем отличается арестованный за убийство семнадцатилетний деградировавший дылда, у которого косая сажень в плечах, баскетбольный рост, от арестованного за спекуляцию тридцатилетнего «малыша» комплекции Чарли Чаплина? У меня суд на носу. Вы же хотите убедить меня, что находиться дни и ночи заточения в этой толпе — для меня самое спокойное и надежное место,— уже с нескрываемой раздраженностью, чуть повысив голос, сопротивлялся я.

— Хватит болтать! Я вас сюда не сажал. Сами знаете, что не в санаторий приехали. И будет так, как мы хотим! Все вы грамотные и умеете красиво говорить, глухим от душившей его злости голосом заключил майор. Затем, пытаясь подавить свое раздражение, более миролюбиво спросил: — Так куда вас лучше поместить: в многоместную или шестиместную?..

Поняв, наконец, что в моем положении вообще было верхом безрассудства спорить с властью, смиренно попросил:

— Лучше туда, где меньше.

Майор внимательнее посмотрел на меня, затем, нахмурив брови, снова принял позу «Мыслителя» и вдруг с деланно доброжелательной улыбкой, всем видом подчеркивая, что делает мне большое отдолжение, со вздохом объявил:

— Ладно, так и быть. Пойду вам навстречу: поселю в 273 камеру. Это лучшая на этаже. Там, правда, уже один инструктор есть. Вы будете вторым. А дальше — посмотрим.— Захлопнул мое личное дело, решительно встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Позвал девушку-контролера и приказал ей отвести меня в камеру.

Девушка сперва отвела меня все в тот же стакан. Оставшись наедине с собой, стал подводить итоги неудачного визита: мои планы тщательно подготовиться к предстоящему процессу рушились. Условий для этого никаких не будет. «Что этому чопорному холеному чурбану до моего горя? Такие больше думают о себе. Стандартный болт-винт бюрократической машины. Колеса вертятся, винтики не скрипят, зарплата идет и начальство довольно»,— с обидой и злостью думал я.

Вскоре девушка-контролер извлекла меня из стакана, завела в этапную камеру, позволив собрать вещи, и повела на третий этаж корпуса. Теперь присутствие красивой, благоухающей приятным дезодорантом и французскими духами девушки абсолютно не волновало меня и не затрагивало никаких чувств. На душе было беспокойно и скверно.

В камере я оказался под перекрестным обстрелом нескольких пар любопытных глаз. Пропустивший меня вперед работник СИЗО объявил: «Новый инструктор... Чтобы в камере был порядок». И тотчас ушел. Никто не шелохнулся. Я вдохнул уже привычный затхлый камерный воздух. Выдержав паузу, с достоинством спросил:

— Мужики, кто укажет мне место, чтобы можно было спать спокойно, все видеть и слышать?

Но и теперь никто не ответил. Только с правой койки поднялся невысокий пожилой мужчина и, приблизясь ко мне, протянул руку:

— Будем знакомы: меня зовут Николай.

Взглянув в морщинистое, с мелкими чертами лицо

инструктора № 1, которому некоторую значительность придавали большие залысины и длинные, седые, гладко зачесанные назад волосы, я представился:

— Меня зовут Валерий.

По следовательской привычке обратил внимание на осанку старшего в камере, на то, как он прямо держал свою небольшую голову. «В миру, очевидно, был начальником». Обмундирован он был в розовую рубашку, черные трикотажные брюки, домашние тапочки.

— А как ваше отчество? Мне как-то неудобно звать вас по имени. Как я вижу, вы значительно старше меня.

— Можно и по имени. Здесь такое место, где чины и почести не имеют значения. А отчество мое — Казимирович,— небрежно бросил он, хотя во взгляде его я заметил и горечь, и досаду.

— Значит, Николай Казимирович,— сделав вид, что не заметил недовольства старшего, уточнил я.— А где же мне располагаться?

— Гулбис, освободи койку. Там инструктор будет спать,— приказал Николай Казимирович полному парню, сидевшему на правой нижней койке у окна. Тот быстро свернул свой матрац и перебросил его на свободный верхний ярус.

— Располагайся с дороги. Потом переговорим,— сказал мне Казимирович и вернулся на койку. Налепив очки, он стал деловито перебирать какие-то бумаги в открытом шкафу, стоявшем возле его койки. Я спросил у ребят, где взять постель.

— Выбирай любую с верхнего яруса,— щедро предложили мне.