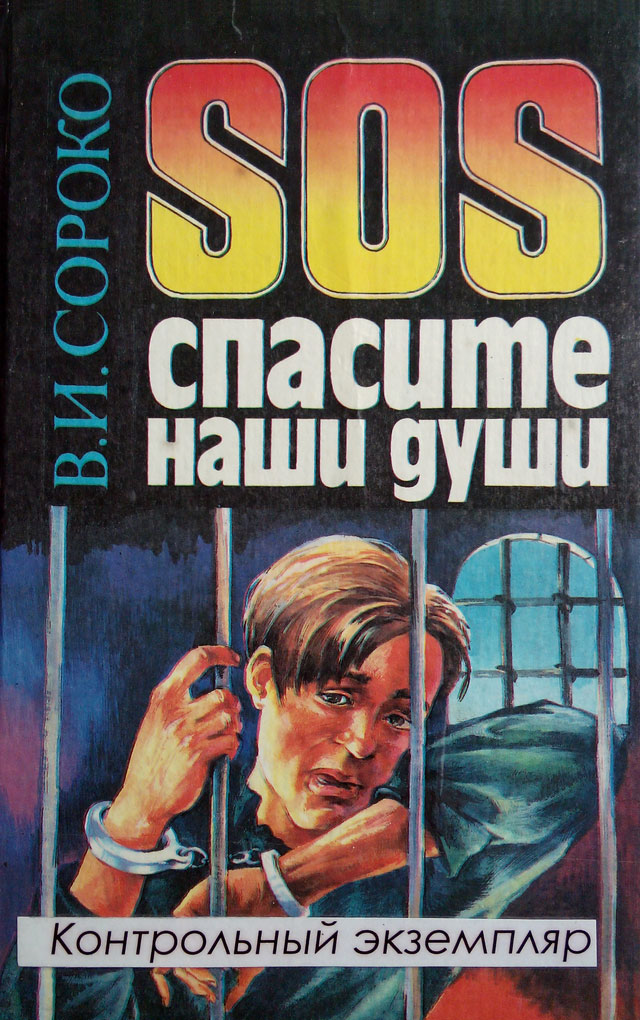

документальная повесть. – Минск, 1993.– 277 с.: ил.

Почти два года провел в следственных изоляторах автор этой необычной повести. В 1986 году в судьбе зонального прокурора Белорусской транспортной прокуратуры Валерия Сороко произошел поворот на 1800. Он был обвинен в нарушении социалистической законности, арестован и затем осужден Верховным судом Латвийской ССР на четыре года лишения свободы. Долгие месяцы в заточении он делил тюремную баланду с 15-18-летними юношами. В. Сороко был "старшим", "инструктором" в камерах, где содержались несовершеннолетние. Изломанные судьбы подростков, первобытно-дикая атмосфера, царящая в СИЗО, - вот трагическая тема этой книги.

выделенный текст - Исключено по решению суда Октябрьского района г. Минска от 28.11.1995 года

Открывая эту книгу, дорогие читатели, вы вступаете в мир, для большинства из вас доселе неведомый. И дай Бог, чтобы неписаные законы, царящие в этом замкнутом пространстве, никогда не коснулись вас. Поверьте моему печальному опыту — выжить и остаться человеком в этом кромешном аду удается далеко не каждому.

Почти двадцать месяцев провел я в следственных изоляторах Минска, Риги, других городов бывшего Советского Союза. Судьба свела меня с десятками несчастных, ожидавших решения своей участи. В большинстве своем это были подростки, вступившие в начале жизненного пути в противоречие с Законом. Домашняя неустроенность, внутренний разлад, конфликт со школой, дурная наследственность — эти и многие другие, не столь очевидные, причины подтолкнули их к совершению первых противоправных поступков. Надломленные, без морального стержня, успевшие пристраститься к табаку и спиртному, а порой и к наркотикам, не испытавшие высокого чувства любви, но уже посягнувшие на честь девушек, причем в самой извращенной и дикой форме, начинающие воры, насильники и грабители... Крестьянские пареньки, столичные пижончики, «короли» провинциальных танцплощадок и дискотек, недоучившиеся студенты- двоечники и отличники, дети состоятельных родителей и выросшие без материнской ласки воспитанники интернатов и спецучилищ, обитатели подвалов, чердаков, теплотрасс и ухоженных особняков — все они, попав в камеры СИЗО, приоткрыли дверь в страшный и безжалостный мир, где правят грубая сила и беззаконие. И как это ни печально, первый неверный шаг, сделанный в юности, зачастую не бывает последним. Криминальная статистика свидетельствует, что закоренелые преступники, так называемые рецидивисты, начинали, как правило, катиться по наклонной в несовершеннолетнем возрасте, первая «ходка» у них была на зону для малолетних.

В этой книге нет ничего вымышленного, надуманного. Моя книга — не детективный роман с леденящими душу ужасами, проницательными следователями-суперменами, кровожадными вампирами, умопомрачительными секс- бомбами, непредсказуемыми поворотами лихо закрученного сюжета. Познакомившись с жизнью временных постояльцев следственных изоляторов, с их изломанными судьбами, читатели с помощью собственной фантазии смогут сочинить не один десяток фантастических криминальных историй, но все они будут лишь бледной копией с безжалостного оригинала, имя которому — правда.

Изоляторы, а это не что иное, как тюрьмы, калечат людей. Находиться месяцами в переполненной зловонной камере, постоянно испытывать чувство голода, каждую минуту ожидать возможного унижения и оскорбления не только со стороны соседей, но и надзирателей,— под таким прессом трудно, зачастую невозможно, устоять любому, даже самому закаленному и мужественному человеку. Подростков же, чья психика подавлена уже самим фактом ареста, здесь, в СИЗО, ожидают еще большие испытания. Преступники со стажем — «паханы», воры «в законе», «первостольники», которым администрация изоляторов негласно передает власть в подобных учреждениях, превращают несовершеннолетних или в безвольных рабов, или в своих подручных, готовя себе смену в уголовной среде.

«Обиженные», «опущенные», «петухи» — с таким клеймом покидают стены изоляторов и приходят в лагеря многие юноши, испытав ад изнасилования, изощренного мужеложства. И даже выйдя из мест лишения свободы, они во многих случаях не могут избавиться от этого клейма — уголовный мир никого не хочет выпускать из своих сетей.

Не беру на себя смелость утверждать, что знаю панацею от этих бед. Здесь свое веское слово должны сказать правоведы, социологи, психологи, педагоги. Я пишу лишь о том, очевидцем чего был сам, в чем убедился, съев не одну пайку тюремного хлеба и выхлебав не одну миску вонючей баланды. Я пытался заглянуть во внутренний мир моих сокамерников, раскрыть нравственные и социальные причины, которые привели их на скамью подсудимых. На основании личных наблюдений я еще раз убедился, что корни антиобщественных поступков людей не заложены в человеке от рождения, не являются проявлением биологических факторов, как это утверждал итальянский судебный психиатр Ломброзо. Преступность — это социальное явление. Ее причины, если говорить о подростках, можно объяснить неустроенностью их жизни, низким уровнем культуры, отсутствием продуманной государственной системы нравственного воспитания.

У нас много писали и говорили о гуманности законодательства по отношению к несовершеннолетним правонарушителям. Практически же условия их содержания в следственных изоляторах ничем не отличаются от условий, в которых находятся преступники-рецидивисты. Было бы целесообразно законодательно установить максимально короткий срок возможного содержания подростков под стражей. Эта мера была бы действительно гуманной. Санкция же на арест должна применяться в крайних, исключительных случаях. Следствие по делам подростков необходимо поручать наиболее квалифицированным специалистам, проводить его надо в кратчайшие сроки. Суды обязаны очень осторожно назначать суровые меры наказания, особенно связанные с лишением свободы. Пора давно понять: тюрьма не лечит, а калечит.

Ну и, наконец, несколько строк о том, каким образом я сам попал в следственный изолятор, почему, как сказал выше, провел там почти два года. В 1985 году, работая прокурором следственного отдела Белорусской транспортной прокуратуры, я вел расследование дела по убийству Татьяны Кацуба, дежурной по станции Лучеса, что под Витебском. Как установила следственная группа, преступление совершил шофер одной из витебских автобаз О. Адамов. Суд определил ему меру наказания в пятнадцать лет лишения свободы. Но затем это ужасное преступление и еще десятки подобных ему взял на себя маньяк Михасевич. Адамова оправдали, а меня и моих коллег по следствию и дознанию отдали под суд якобы за нарушение социалистической законности. Так я, бывший работник прокуратуры, оказался среди тех, с кем раньше по долгу службы вел непримиримую борьбу. Пути Господни неисповедимы...

Замечу напоследок, чтобы у читателей не было ко мне предвзятого отношения. Обвинения против меня и моих коллег были явно надуманными, тенденциозными. Следствие по нашему деду велось необъективно, причастность Михасевича к убийству Кацуба не доказана. Но прокуратура бывшего Советского Союза, отстаивая честь мундира перед ЦК КПСС, устроила настоящий погром правоохранительных органов Витебщины и Белоруссии. В числе жертв этого произвола был и я. Кстати, о тех трагических событиях рассказывает моя книга «Витебское дело», или Двуликая Фемида».

НЕ ЖДИ МЕНЯ, МАМА...

ВЕРХОЛАЗЫ

КОРОЛЬ ТАНЦПЛОЩАДОК

"ПИКИ" К БОЮ!

Не знаю почему, но судьба в следственном изоляторе Минского УВД ко мне благоволила. Начальство этого учреждения (так официально принято называть СИЗО) предложило мне на выбор: ждать суда с рецидивистами или с малолетними преступниками. Я, конечно, выбрал второе.

Камера. Чтобы ни у кого не появилось желания попасть в эти стены, постараюсь быть предельно точным в описании тюремного жилища, овеянного для некоторых уголовной романтикой. Массивная дверь с глазком, прикрытым деревянным ползунком в форме ложки, только плоским. Гаражные засовы с навесным замком. В середине двери квадратное окошко размером 25X25 сантиметров, также взятое на запор,— кормушка. Это, так сказать, вид снаружи. А вот в каком интерьере предстоит обитать: продолговатое помещение площадью примерно двадцать квадратных метров. Вдоль стены, до половины выкрашенной в синий цвет,— стол в две доски и такая же скамья. В столе десять ячеек, но сесть за него одновременно могут не более шести-семи человек. Десять постояльцев готовы принять двухъярусные металлические койки (нары), намертво вмонтированные в цементный пол. На высоте двух метров окно с двойной рамой. Та, которая внутри, сделана из толстых металлических пластин, зазор между ними не больше двух-трех сантиметров. Под потолком электролампочка, почему-то без защитного колпака. С верхней койки до нее можно дотянуться. Есть унитаз, над ним водопроводный кран. Обстановка, таким образом, самая что ни есть спартанская, точнее — убогая.

Эту убогость, серость в тот день, когда меня поместили в камеру, усугубляла грязь, оставленная прежними обитателями. Попросил у контролера ведро, тряпку, тщательно вымыл пол, вытер пыль. Едва успел управиться с работой, как загремели запоры и в проеме двери появился еще один постоялец. Вернее, сразу я увидел не его, а матрац, который он нес перед собой. Разглядеть человека было невозможно, настолько он был мал. Над матрацем виднелась старая зимняя шапка с одним торчащим вверх «ухом», полностью закрывавшая лицо; из-под него выглядывали засаленная, свисавшая ниже колен телогрейка, порванные штаны, сморщенные от засохшей грязи ботинки не по размеру, из которых при ходьбе выглядывали носки с дырами на пятках. С трудом, на ощупь протиснулся он между койками, бросил на одну из них поклажу — ватный матрац, такую же подушку, два одеяла — одно накрываться, второе, так называемая матра- совка, должно служить простыней.

Даже эта ноша оказалась для вошедшего непосильной: стащив с головы шапку, он устало вытер рукой вспотевший лоб. На лице остались грязные полосы. Наголо остриженный, худющий-худющий, с запавшими глазами, он сразу напомнил беспризорников времен войны.

— Здороваться надо, молодой человек...

— Ну, привет!

— Звать-то как?

— Юрка, а кликуха — Сопливый.

— Располагайся, сосед, выбирай койку...

— Здесь не койки, а шконки...

— А ты откуда знаешь?

— Второй месяц сижу, запомнил...

— За что же?

— Было за что. Сам дурень, вот и попался.

Было видно, что ему не хотелось откровенничать с незнакомым дядькой. Но ничего, разговорится, куда денется. Дни и ночи нас ожидали долгие...

Отдышавшись, Юрка начал судорожно рыться в карманах, прощупывать швы своего клифта — так я назвал про себя его телогрейку, вспомнив старый знаменитый фильм «Путевка в жизнь». Поиски не дали результатов, ОН тяжело вздохнул и безучастно уставился на стену. Затем неожиданно съехал с койки на пол, стал обшаривать углы камеры. Недовольно бурча что-то под нос, вылез из-под кровати и спросил:

— Зачем пол мыл?

— Чтобы чисто было.

— Да-a, а там окурок мог быть... Курить, аж помираю, хочется...— Он вновь замкнулся в себе, свесив между выпирающих коленок черные от грязи руки.

Оживился сосед, лишь стоило распахнуться двери: пришло время прогулки. По крутой лестнице спустились во двор, попали на некое подобие улицы с деревянными тротуарами. На эту улицу выходят обитые жестью двери, утыканные гвоздями с острыми зазубринами. Там, внутри — прогулочные дворики: замкнутое пространство, ограниченное толстыми стенами и накрытое металлической сеткой. Так что выражение «небо в клеточку» родилось, наверное, именно на прогулке в тюрьме. Дворик довольно просторный, я промерил шагами: девять — одна сторона, восемь — другая. Юрка, задрав голову, следил за контролером, который прохаживался над «улицей» по специальному помосту... Когда тот прошел над нами и мы оказались вне поля его зрения, сосед бросился к урне, быстро перевернул ее и стал рыться в мусоре. Вытащив несколько окурков, сунул их в карман. Удовлетворенный, заложил руки за спину и стал медленно ходить вдоль стен, надеясь и там найти хоть какое-то подобие табака. Видимо, ему везло — он несколько раз нагибался, поднимал что-то и, воровато оглядываясь, засовывал в карман.

Первое, что он сделал, вернувшись в камеру, была самокрутка. Выскреб из карманов слипшийся табак, разделил на несколько частей, щепоть высыпал на обрывок грязной газеты. Облизал самодельную сигарету, полюбовался «творением рук и языка своего». На него в эти минуты нельзя было смотреть без сострадания: паренек, малолетка, радовался заплеванным окуркам, как ребенок красивой игрушке или вкусной конфете. Тут мне вспомнилось, как священнодействовал с чайной заваркой рецидивист Басмач, с которым довелось сидеть в изоляторе КГБ. Те же горящие глаза, то же предвкушение высшего блаженства. Но Басмач готовился к четвертой «ходке», а у Юрки жизнь лишь начиналась. И начиналась она клички Сопливый...

...Разодрав полу ватника, Юрка нашел там несколько спичек и обломок коробка с полоской серы, похвастался:

— Сумел в КПЗ заначить, не нашли менты.

— Но ведь таким малолеткам курить здесь нельзя, запрещено...

— Наплевать... Ты же меня не заложишь? Во всех хатах курят...

— Где, где?

— Ну, в камерах, они тут хатами называются,— в глазах паренька появилось чувство превосходства надо мною, взрослым, который не знает элементарных вещей.

Свернувшись клубком, закатился под койку-шконку и стал жадно глотать дым, разгоняя сине-серое облачко рукой. Грязный комок в углу камеры издавал почти животные звуки, казалось, он урчал от удовольствия. Какой-то спазм сдавил сердце, оно прямо-таки зашлось от сострадания и жалости к маленькому оборвышу.

Спал эту ночь, как, впрочем, и другие, плохо. Поджав колени к подбородку, совсем превратившись в ребенка, тихонько храпел на своей койке Юрка, время от времени вздрагивая и вскрикивая во сне. Я же вспоминал свое детство, свою дочь... Так, в полудреме, и дождался шести утра, подъема. Тюремные законы строги, я поднялся, собрал постель и положил на верхнюю койку — так требует внутренний распорядок изолятора. Юрка же продолжал спать.

— Вставай, приятель,— слегка тронул его за плечо.

Спросонья натыкаясь на койки и стол, он все-таки убрал постель, но сразу же снопом повалился на пустую койку, натянув на голову телогрейку.

— Что разлегся?! Не дома! — поднял его голос из кормушки.

Вскочил, потряс головой, сел за стол и снова задремал, уткнувшись в кулаки. И опять его разбудил контролер, пригрозив доложить воспитателю изолятора... Так продолжалось до завтрака — апатия, гудящая от бессонницы голова, страдальческие глаза Юрки.

— Мыть руки! — строго приказал я, когда принесли еду.

Он лишь презрительно хмыкнул и схватил кусок хлеба.

— Положи! Умойся, а то не пущу за стол!

Чертыхаясь, он пошел к крану, едва смочил ладони...

— Чище, не жалей воды. И мыло возьми!

Видя, что я не отстаю, Юрка с грехом пополам сполоснул лицо; посветлели и руки.

— Вот так лучше. На человека стал похож. А то копаешься впомойке, заразу подбираешь, а после — за стол. Так дело не пойдет, Юрик.

— Тоже мне, начальник,— поморщился тот, но подчиняться, видимо, решил. Я был старше, сильнее, а это для него значило многое.

Перед отправкой в эту камеру начальство СИЗО дало мне «общественную нагрузку» — по возможности удерживать малолеток от дурных поступков, поддерживать порядок, в общем, назначило как бы старшим. И хоть мне это доверие было ни к чему — мне бы со своими заботами разобраться, но жить, извините, в бардаке и опускаться на дно я не думал. К тому же по-человечески жалко было этого донельзя неухоженного пацана.

Немного утолив голод и вновь тайком покурив, Юрка подобрел.

— Откуда ж ты родом, парень, как попал сюда?

На этот раз он был словоохотливее.

— Из Крупского района, тридцать пять километров от Борисова... А тут я не один, с братом...

— Как — с братом?

— А... Разам пили, разам влипли.

— И ты пил? Врешь, наверное... Мал ты совсем...

— Не гляди, что я ростом малый. Мне скоро восемнадцать, а брату двадцать четыре. Вот и квасили вместе. Он из армии вернулся, пошел коров пасти. И я около него кручусь.

— А школа как?

— Что, школа?.. По два года сидел в классе. Восемь чуть закончил, сказали в девятый ходить, а что мне там делать... Одни «двойки» да «тройки», и то ставили, чтоб от меня отцепиться.

— Пошел бы работать, хоть что-то делал бы...

— А где работать? В деревне — пятнадцать хат, одни бабки да деды старые. Мыс братом достанем самогону, сядем под стог и пьем. Потом или у матки стибрим, или к соседям залезем. А то кому дров нарубим, сена привезем. Опять самогон...

Я глядел на этого несчастного паренька — и верил ему, и не верил. Ростом не больше полутора метров, еле душа в теле, пальцы подрагивают... О, Господи!

Для него самогон, выпивка были, видимо, единственным, о чем он вспоминал если не с радостью, то с удовольствием.

— Поддача у нас всегда была. Батька любил выпить. И нам давал. Отправит в магазин за чернилом, я съезжу, привезу, он и мне нальет. Малым еще был, лет десять. И закурить у него свистну, сам не давал, говорил, что рано еще.

— А пить не рано?

— Так он же не целый стакан, как себе, а половину...

— Где же отец сейчас, что ж не доглядел за тобой?

— А он сидит. Четвертый раз уже.

— Который, ты сказал, четвертый?

— Ага. Первый раз давно, мне пять лет было, спер что-то. Потом соседку погонял, «фары» ей поставил. Пришел — на матку накинулся, у почтальонки сумку с деньгами отнял. — Он морщил лоб, вспоминая последовательность отцовских отсидок.— Последний раз, недавно, захотел самогону, пошел к одной бабе. А та не дала без денег, так он кирпичом по голове...

— Да, подарок вы для матери...

— Что ты все — матка да матка! — Юрка пренебрежительно махнул рукой.— Она на коровник пойдет в пять утра так до ночи там и вкалывает. А скажет что, так батька и погонять мог, он это умеет...

— Вы же сыновья, заступились бы...

— Смелый ты.— Юрка передернул плечами, поежился.— Нас он лупил, ого-го. Сбежим из хаты, сховаемся, пока не напьется да уснет. А то забить может...

— Вот его сейчас нет, чего ж ты по его дороге пошел? Жил бы с мамой спокойно, помогал ей...

— С братом было веселей. Один раз украли двух коней, продали в соседний колхоз. Нам по пятьдесят рублей дали. Пили дня два или больше — не помню. Забрались в колхозную солому, грелись, курили... Заснули, а стог и загорелся. Мы, хоть пьяные, выскочили, а солома сгорела. Дали нам с братом условно, участковый все ходил и грозил посадить, если пить и красть не кинем...

Такая долгая тирада, видимо, утомила Юрку. Подбирал слова с трудом, был косноязычен, очевидно, его развитие затормозилось еще в раннем детстве, после первых граммов самогона и первой затяжки табачным дымом. Неразвитая память сохранила только самые яркие эпизоды, а они опять-таки были связаны с пьянством, воровством.

— ...Этим летом брат кинул работу, поехал в Минск. Cпep сумку. Мы ее продали, пропили. Потом угнали мотоцикл, оставили в лесу. Милиция стала нас шукать, гонялась та нами. Мы из хаты сбежали, опять в стог перебрались. Нору сделали и жили. Подкараулим, когда никого нет, домой залезем, сала и хлеба ухватим и на ходы. А бульба молодая есть, огурцы, помидоры на огородах. Сытно жили, не то что тут, в тюряге.

Юрка еще раз нырнул под койку, сделал несколько затяжек, выбрался и даже сделал попытку пошутить:

— Еще бы шкляночку «цукровки»...— Он даже зажмурился от былого удовольствия, подмокал языком, потом снова стал вспоминать: — Захотелось нам с братом выпить. Прикинули, что у одной бабки должен быть самогон. Выставили раму, обшарили всю хату. Нашли гроши — пятьдесят рублей, а выпить нигде нет. Полез я в погреб, нашел трехлитровик. Только уходить собрались — хозяйка. Крик, гвалт, уцепилась за меня. Банка из рук — и на пол. Разбилась, самогон растекся, хоть вылизывай. Я этой бабке со злости кулаком врезал — и на ходы...

— И не жалко?

— Самогона жалко, бабку — нет, она еще выгонит,— отмахнулся он от моего вопроса.— Только после совсем менты замучили: никуда не сунься. Пришли как-то домой, холодно уже стало, шмотки какие взять или поесть, не помню. А матка сообщила в милицию. Нас и взяли, сбежать не успели, а то хотели в Москву поехать, к тетке...

— Что ж так далеко?..

— А больше некуда. Еще одна тетка в Борисове живет, так мы у нее ковер украли... Зато покеросинили...

— Да тебе не пить надо, а уже лечиться от пьянства...

— Что толку? Я четыре месяца лежал в «Новинках», милиция направляла,— огорошил меня ответом. И подчеркнул чуть ли не с гордостью: — Как квасил, так и квашу. Только тут не наливают...

— Может, ты в больнице отлынивал, не принимал лекарства? Ведь должно помочь...

— Пусть сами там лежат. Целый день под замком, чтобы не слиняли. А таблетки кто пьет, кто научился выкидывать. Зато я видел, какие-то уколы сами делают, после балдеют. Нам, малым, правда, не давали, самим не хватало. А еще рассказывал там один мужик, что в Новинках, в деревне, магазин был. Так его выпишут из больницы, а он сразу бутылку чернил засосет и заваливается под елочками спать. И живой остается...

Все, о чем он говорил, вспоминал, так или иначе вращалось вокруг спиртного. Наследственность ли это была, семейное воспитание (если это можно так назвать), запустелость ли родной деревни, убогость школы... Скорее всего, все вместе, и название этому — серость жизни, полное безразличие к судьбе вот этого конкретного паренька. А таких, как он, к сожалению, многие тысячи, если не миллионы. Дорог из этой камеры у него две: признают дебилом, психически неполноценным — домой, опять-таки к пьянству, воровству; если нет — суд, зона, лагерная «школа»; а затем все по-старо- му — пьянство, кражи. Разорвать этот круг у него, конечно, сил не хватит, да и особого желания нет... Понимаю, что этим своим умозаключением обижаю своего нечаянного сокамерника из-под Крупок, потому и изменил его имя, как, впрочем, и имена других молодых ребят, с кем пришлось встретиться на этапах, в камерах, на зоне. Может, Бог снизойдет к ним и направит их заблудшие души на путь истинный. Мне так бы хотелось ЭТОГО чуда — ведь они всего лишь дети...

Пробыли мы с Юркой вдвоем пять дней. Без всякого желания, со скрипом подчинялся он и тюремному распорядку, и моим, пусть скромным, но требованиям: соблюдать чистоту, не сквернословить, стирать свои дырявые носки, регулярно умываться. Маленькие перемены в его поведении я никоим образом не отношу к своим педагогическим заслугам. Юрка видел, что я сильнее, и боялся наказания, хотя у меня и в мыслях не было запугивать его чем-либо. Такому нелегко придется на зоне, думалось мне, будет и спать у параши, и подбирать объедки, и сортиры чистить... Нагорюется парень, хлебнет лиха, обозлится, очерствеет и при первой же возможности выместит все это зло на более слабом. Цепная реакция...

— Общий привет,— раздалось от порога, и в камере появился третий жилец. Юрка, который по обычаю дремал, облокотившись на стол, очумело уставился на вошедшего.

— А, Сопливый,— узнал его новичок.— Я-то думал: куда ты делся, вдруг — на волю?..

— Привет, Лопоухий.

Ответ явно не понравился, юноша недовольно сморщился, бросил злой взгляд на Юрку. Пришла пора вмешаться мне:

— Вот что, друзья. Клички забудьте, вы не животные... Тебя как зовут?

— Сергей,— выбирая себе шконку, произнес новичок.

— Нормальное имя. Так и договоримся, Сергей и Юрий,— я нарочно назвал их полными именами,— что блатной жаргон остался в той камере, где вы были до сих пор. Понятно?

Оба пробормотали что-то нечленораздельное, но я повторил вопрос громче.

— Ясно, старшой, чего уж там,— уже более миролюбиво ответил Сергей.

Парень этот был явным контрастом Юрки. Довольно рослый, подтянутый, черты лица правильные, карие глаза смотрят внимательно и чуть настороженно. Немного портят его оттопыренные уши (отсюда, видимо, и кличка) , но это потому, что голова наголо острижена. А верни ему шевелюру — и изъян спрячется. В общем, вполне симпатичный молодой человек. Даже казенная одежда — куртка и брюки — сидит на нем ладно, будто сшита на него. Мой же Юрка (я успел привязаться к нему) или получил взамен своего рванья ничуть не лучшее, или успел зашмальцевать, ползая под нарами за окурками.

Небрежно бросив постель, новичок сел за стол.

— Сложи все аккуратно, поправь! — сделал я ему замечание.

— Ладно, чего там,— набычился он, но требование выполнил.

— Что, и тебя прижали? — подал голос Юрка.

— А... ну их! — Сергей неожиданно для меня грязно выругался.

— Вот что, парень,— прикрикнул я.— Чтобы здесь мата слышно не было. А чтобы все были равны, заключаем договор: кто выматерится, тому десять щелбанов. И мне тоже. По рукам?

У парней загорелись глаза: они представили, как будут лупить меня по лбу, и согласились. Напряжение, возникшее между ними, пропало, и Сергей довольно охотно стал рассказывать о себе, горячась, перескакивая с эпизода на эпизод, по-видимому, правдиво.

Он минчанин, семья вполне обеспечена: мать — журналистка, отец — в торговле. Учеба дается легко, никаких проблем здесь не возникает. Свободного времени, как он выразился,— навалом. Много друзей — и ровесников, и постарше. И все — болельщики минского «Динамо», футбольные фанаты. На эту тему Сергей мог говорить без конца.

— Мы пол-Союза с командой объехали. Ни одной встречи не пропускаем. Вот только в этом году я влип,— на его глаза навернулись слезы: то ли из-за того, что он в СИЗО, то ли из-за пропущенных игр. Но приятные воспоминания не отпускали, и болельщик продолжал: — Собираемся компанией — и на поезд...

— Но ведь нужны деньги...

— Главное — пробраться в вагон,— разъяснил он мне тактику.— В общий, там от контроля спрятаться легче. Прорываемся по одному, после находим друг друга. Приезжаем, скажем, в Вильнюс. Идем на стадион за билетами — что подешевле или вообще за детскими. Когда удается, лезем через забор. Садимся на одной трибуне — и вперед: «Ди-на-мо», «Ди-на-мо», «Ди-на-мо»! Иногда с местными поцапаемся, но задираться опасно: нас всего человек пятьдесят, не больше, их — сотни, а то и тысячи. На обратном пути можем и по сто грамм сделать, особенно, если наши выиграют...

— Ты же школьник, как же учеба?

— Когда как. То на выходные игра попадает, то смоешься без спросу. Правда, шум дома после, скандал, по выкрутишься, наобещаешь...

— За футбол сюда не попадают,— вдруг подал голос Юрка.

— А я не тебе рассказываю,— взорвался Сергей и хотел, видимо, выругаться, но сдержался, лишь пренебрежительно бросил: — Деревня, на стадионе, наверное, ни разу не был...

— Плевал я на твой стадион...

Сергей чуть не бросился на противника, но я останонил его:

— Не знает он твоего футбола, что ты хочешь...

— Так пусть и не лезет. А тут я за другое...— Он безнадежно махнул рукой.— Боюсь и подумать, что будет.

— Все уладится...— начал было я, хотя и не знал, что привело его сюда.

— У меня две кражи и разбой...

— Ого!

— А все эта поддача.

Услышав хорошо знакомое слово, придвинулся поближе и Юрка. Сергей посмотрел на него искоса, но продолжал:

— Подобралась у нас компашка. Достанем пару червонцев, наберем пойла и квасим, балдеем. Обычно втроем ходили. Один и говорит: «Знаю квартиру, где лежит пятьдесят тысяч». Мы не поверили. А он доказывает: «Хозяин в торговле работает, в Израиль собирается». Полезли. А это па шестом этаже, по балконам пробирались. Все перепороли, везде смотрели: и под коврами, и и шкафах, и в кровати — не нашли. Прихватили магнитофон, червонец еще нашли в какой-то вазе. Смылись. Нам бы молчать, но кто-то трепанулся, похвалился друзьям. Дошло до милиции, завели дело, взяли подписку о невыезде...

— Это не страшно,— успокоил я.

— Я же сказал: у меня две кражи и разбой. Чуть очухались, снова на подвиги потянуло. Днем захмелились в сквере, решили добавить, а денег нет. Снова полезли в квартиру, теперь на седьмой этаж. Как не свалился пьяный — не знаю, а мог бы запросто. Все обшарили, денег не нашли, а в серванте, в баре — поддача: коньяки разные, вина. Набрали сумку — и к двери. А на площадке хозяин стоит, как ждет нас. Мы рванули по лестнице — он за нами. У Виталика сумка тяжелая, не бросает, жалко вина, а сам-то пьяный. Вот хозяин и догнал его, конечно. Забрали двоих, третий умным оказался — не пошел... Он под подпиской, а мы тут, в СИЗО...

Неудачливый вор готов был расплакаться, и только тут я понял, что он моложе Юры, совсем юнец, привыкший находиться под крылышком у мамы и папы. Напускная развязность слезла с него, как грим, и на меня сквозь слезы смотрел испорченный, но все-таки мальчишка.

— Тебе сколько лет-то?

— Скоро будет семнадцать...

— Малолетка и есть малолетка,— не удержался от подначки Юрка.

— А тебе сколько?

— Восемнадцать стукнет!

— Старше, а дурной как валенок...

— Сам ты...

Перепалка готова была вылиться в ссору, а то и драку, и я снова развел их по углам, пригрозив даже накостылять для профилактики по шее. Они так и сидели в разных концах камеры, пока не открылась кормушка и не раздался голос баландера — пришло время обеда.

Почему-то у всех побывавших в заключении к баландеру — раздатчику пищи — отношение сугубо отрицательное. Считается, что он примазался к теплому месту, объедает других, сотрудничает с начальством — грехов ему приписывают множество. А по-моему, причина подозрения и зависти — постоянное чувство голода, которое испытываешь, находясь за решеткой или колючей проволокой. Среди нас троих самым голодным был, конечно, Юрка. Если мы с Сергеем ели морщась, лишь в силу необходимости, то он проглатывал обед мгновенно, тщательно вылизывал миску — за свои недолгие годы он уже успел хватануть лиха.

Короткие минуты призрачной сытости если не помирили юнцов, то, во всяком случае, временно примирили. А объединили их поиски табака. Из всех карманов и швов они натрусили на газету щепотку какого-то мусора, из чего надеялись сделать самокрутку на пару затяжек. Но Юрка просыпал эти драгоценные для них крохи — вдруг задрожали руки.

— Алкаш! Тебе только вилы навозные держать! — Сергей готов был растерзать незадачливого напарника.

— Сам рассыпал, сам и соберу,— отбивался расстроенный Юрка.— Чего не крутил?..

Их перебранка прекратилась только на прогулке. Войдя в дворик, ребята, будто по команде, бросились вдоль стен, но, судя по их лицам, ничего не нашли. Оставалась урна, но она была очень грязной, заплеванной.

— Давай, Сопливый,— начал было Сергей, но тут же поправился: — Давай, Юрка, пошуруй в ней.

— А ты, что, зломок?

— Я спичку нашел...

— Ладно...

Юрка достал из вонючего отверстия комок слипшейся грязи, в котором были видны и несколько недокуренных сигарет.

— Пять штук! — гордо сообщил он.— Только мокрые.

— Ничего, на батарее просушим... Все будет тип- топ,— повеселел Сергей.

Первую затяжку под койкой сделал именно он, хотя право на это вроде бы принадлежало Юрке. Но уж так устроена жизнь, тем более — тюремная, что условия диктует сильнейший. В камере, откуда их перевели ко мне, оба были на последних ролях, постоянно терпели унижения. Теперь вот Сергей отыгрывался на более слабом.

К отбою, к 22 часам, мои «подопечные» сморились и еле дождались команды контролера. Мне же опять не спалось, думал о своих бедах, о том, что ждет вот этих пацанов, «молодых строителей коммунизма». То, что Юрка пойдет по уголовной дорожке, я не сомневался — все обстоятельства работали против него. Сергею может повезти, если, конечно, не попадет на зону. Тамошние университеты могут искалечить любого, даже самого сильного человека, а не то что зеленого юнца. Статистика утверждает, что больше половины тех, кто признан судом рецидивистами, впервые совершили преступления еще несовершеннолетними, причем две трети из них побывали в изоляции, в местах лишения свободы. Короче говоря, прошли надлежащую школу. Так не плодит ли наше правосудие преступников само, вырывая подростков из привычной среды, отдаляя от родных, близких, знакомых? А может быть, это делается умышленно, потому что системе нужен дармовой труд, сотни тысяч мобильных и неприхотливых трудовых единиц, которые безотказно выполнят любую каторжную работу? Кто должен ответить на эти вопросы: социологи, правоведы, экономисты, политики?..

Какой врач-диетолог составляет дневной рацион для взрослого, сидящего в СИЗО, исходя из 43 копеек (цены 1986 года), а несовершеннолетнему выделяя «аж» 56 копеек? Здесь, в изоляторе, берут свое начало гастриты, язвы, заболевания печени и почек, туберкулез, не говоря уже о психических отклонениях. Дорога отсюда, как правило, одна — в лагерь. Даже год-полтора, проведенные там, забирают у человека половину здоровья, отведенного ему Богом. Это, конечно, если к нему не применяют «меры воздействия» ни администрация, ни «товарищи» по зоне... Кому он нужен, какую пользу принесет обществу, сможет ли прокормить самого себя, не окажется ли обузой для семьи — есть ли до всего этого кому-нибудь дело? Все эти проблемы напрямую затрагивали и меня: каким я вернусь домой, куда пойду работать, сколько лет жизни заберет у меня заключение? Перед юными сокамерниками у меня было лишь одно преимущество: я был крепче их физически и более стоек морально, как ни высокопарно это звучит. Сломать же их не стоило никакого труда...

Утром, умывшись (!) и успев покурить, заключившие перемирие ребята уселись за стол в ожидании завтрака, и Юрка неожиданно спросил:

— А что б ты делал, если бы взял те пятьдесят тысяч?

Сергей, почувствовав к себе внимание, расположился поудобнее и стал загибать на левой руке пальцы:

— Во-первых, не пятьдесят, а около семнадцати тысяч: нас же трое было. А потратить их есть куда. Купил бы мотоцикл, магнитофон со светомузыкой...

— На это уйдет не больше пяти тысяч,— помог я в подсчетах.— А остальные?На все игры «Динамо» ездил бы в купейном вагоне, на стадионе сидел бы в самом центре, как белый человек, а не ошивался за воротами...

— Все равно остаются деньги...

— Может, машину купил бы,— фантазия Сергея иссякла.

— Но ты же сам в силах заработать на «мотор», у тебя жизнь только начинается...

— Да, так и будешь всю жизнь пахать, а другие на дармовых раскатывают...

— Заслужили, значит...

— Знаю я про эти заслуги. Мои старики в этом кое- что понимают, рассказывают,— отмел мои слова Сергей.— Но что правда, то правда: сюда попадать я больше не хочу, десятому закажу. Лучше, как все: школа, училище, завод. А повезет — так и в институт пролезу. Но в тюрягу я больше не ходок.

Последние слова он сказал твердо, и если эта твердость пока еще не стала убеждением, то ненависть к изолятору прозвучала довольно ясно. Дай-то Бог, парень Серега из Зеленого Луга...

Негласная табель о рангах, существующая в полууго- ловном мире, а тем более — в среде рецидивистов, более отчетливо проявилась в нашей небольшой компании, когда в камере появился еще один «новобранец», Валерий Лис, как он сразу отрекомендовался. Высокий симпатичный юноша из тех, что верховодят на дискотеках,— разбитной, самоуверенный, с нагловатым взглядом голубых глаз. Природа наделила его горделивой осанкой, и даже тюремный костюм сидел на нем, будто сшитый у лучшего портного. Ботинки, правда, ему выдали старые, но и они не портили его походки.

Уже первые фразы его были густо пересыпаны матерщиной, и Юрка с Сергеем с любопытством поглядывали на меня: как я отреагирую. Момент упускать было нельзя, и я сразу же взял быка за рога:

— Вот что, дружок Валерий, у нас тут договор: кто матюкнется, тому положено десять щелбанов... Правда, ребята?

Наверное, старожилы уловили в моем тоне металлические нотки и хотя с явной неохотой, но согласно кивнули стрижеными головами. Новоселу ничего больше не оставалось, как присоединиться к «джентльменскому» соглашению.

Валерий оказался почти земляком Юрки — доставили его в СИЗО из Борисова. Лишь после настойчивых расспросов Сергея сказал, что ему грозит статья 117 УК БССР. «Ого! — быстро вспомнил я,— Это же изнасилование. Молодой, но ранний, видать, король борисовских танцплощадок...» Сколько ни приставали к нему явно заинтересованные пацаны, подробностей выкладывать не стал. Зато сразу же оживился, как только распознал в Сергее болельщика. Нашлись у них даже общие знакомые.

— Так это ты здоровался в Киеве с длинным Витькой из Серебрянки? — вспомнил фанат из Минска.

— Я,— важно, будто этот Витька был по меньшей мере Лобановским или Малофеевым, подтвердил бори- совчанин.— Мы с ним еще по дороге в Ленинград познакомились. У нас был с собой самогон, вмазали, чуть морды друг другу не набили, а потом закорешили.

— Орет он классно! Полстадиона заглушить может! — похвалил земляка Сергей.

— Это точно! В Ленинграде из-за него чуть с трибуны не вывели!

— Так, значит, это ваш кодляк кипиш в шестом вагоне поднял? Вас даже ссадить хотели...

— Да, если бы не Колька Виртуоз и Сашка Дуб, менты сняли бы с поезда. А эти мужики постарше, уговорили бригадира...

— А из-за чего был шум?

— Подпоили соседа по вагону, он начал выступать, а нам не понравилось...

Воспоминания продолжались до самого отбоя. Я не вслушивался в разговор, в памяти остались лишь его отрывки:

— А мы Генку Соловья через забор перебросили, у него копеек не оказалось...

— Нам поддачу не продают, так мы мужикам взрослым сунем деньги... Сдачу оставляем...

— Надо сказать прямо, нет лучше команды «Динамо»!..

— «Ди-на-мо» — Минск — «Ди-на-мо» — Минск — «Ди-на-мо» — Минск!..

Время от времени фанаты демонстрировали шумовые эффекты, которые у них в ходу, барабаня то по столу, то по стойкам шконок. Они настолько разошлись, что контролер даже открыл кормушку и прикрикнул...

Все это время Юрка сидел на краешке скамьи, с завистью поглядывая на соседей, нашедших и общий язык, и общих знакомых. Лишь один раз он оживился, когда заговорили о выпивке, попытался вставить реплику:

— У нас с этим просто. Не найдешь в нашей деревне самогона, сел на коня — ив соседнюю. Только бы гроши,— вздохнул он.

Но Сергей и Валера даже не обратили на него внимания, он был совсем чужим, из другого, низшего слоя, как они с юношеским эгоизмом считали. Дистанция между ними увеличилась, когда Валера все-таки расшифровал для ровесников, что означает его 117-я статья. Правда, решился он на откровенность лишь после того, как распалил и себя, и ребят хвастливыми рассказами о любовных победах. Если Сергей воспринимал его байки с долей иронии, то Юрка, заторможенный самогонкой, побоями, скитаниями, был в этой области полным дилетантом.

— У нас к восьмому классу треть пацанок уже спали с мужиками,— разглагольствовал юный сердцеед.— К десятому честных, наверное, с фонариком не найдешь. А в нашем строительном училище можно было брать любую...

— Что же тебе так не повезло? — будто невзначай спросил я.

— А ты не по этому ли делу сидишь, старшой? — вскинулся Валерий.

— Нет, я человек солидный. Спекуляция, тысячи, валюта. Как и тебе, не хватило ума. Было много, захотелось больше.— Я, конечно, не мог сказать пацанам правду. У каждого из них уже была своего рода аллергия на правосудие, у Юрки, пожалуй, врожденная, у двух других — приобретенная. Не преувеличивая, я понимал, что слово «прокурор» вызовет такую реакцию, после которой я однажды могу и не проснуться. Так что пусть мои случайные сокамерники простят того старшого, кого они между собой прозвали Лысым.

Ответ мой пришелся Валере по душе, я вроде бы поставил себя и его на одну доску, сравнил свои взрослые просчеты с его юношескими: оба погнались за большим, пожадничали. И он вылил наболевшее:

— Черт меня дернул пойти с Колькой, корешем одним. Нас, пацанов, было шестеро, закадрили трех девах. Одну из них Колька знал. Выпили, конечно. Тут две чувихи слиняли, а одна осталась. Ну, мы и решили ее поиметь. Я повалил на кровать, Мишка рот платком заткнул и... поехали, как по нотам.

Юрка слушал, раскрыв рот, его мозг, видимо, туго переваривал услышанное, а Сергей деловито уточнил:

— Она, что, еще мужиков не знала?

— В том-то и дело! Вот мы перед тем Надьке хор устроили, так она тоже кричала, кусалась, царапалась, но заявлять не пошла. Хотя и младше, но уже была в постели, и не один раз. А эта, последняя, вычислила Кольку, тот всех заложил... Попадись он мне, сука, наглотается дерьма...

Малолетки загомонили, в адрес неведомого им Кольки посыпались угрозы, брань, и уж тут я не мог напомнить о договоре не материться. В такой ситуации с нравоучениями лучше не соваться.

Отведя душу, Валера продолжил:

— Я, конечно, из дому смылся. Переночевал у кореша. А наутро прямо на улице менты меня и повязали. Самое хреновое, что паровозом иду,— закончил он свой рассказ.

— Каким паровозом? — не понял Юрка.

— Главным меня сделали, инициатором. Понял, деревня? — отмахнулся от него Валера.— А это лет семь- восемь, не меньше... В общем, «не жди меня, мама, хорошего сына...» — За внешней бравадой он хотел скрыть и страх, и растерянность, и безысходную тоску.

— Вот ты случайно о маме вспомнил. Представляю, как ей такое пережить...

— Не лезь в душу, старшой! Мать сразу в обморок упала, еле откачали. Она у меня хорошая, ничего для меня не жалеет. В комбинате бытового обслуживания работает, батя — шофер, он построже, и погонять может. А вообще жилось мне — лучше не надо. У предков — «Жигули», у меня — мотоцикл. Куда хочу — туда качу...

— Не туда, значит, катил...

— Значит, не туда,— неожиданно согласился он.— Посидел в КПЗ, да вот здесь поошивался — вовек к бабам не полезу, чтоб их не видеть... Говорил батька, чтобы в девятый класс шел, а я уперся — обрыдла школа, и все тут. Мать тоже вначале отговаривала, потом на мой бок перешла. Вот и выбрал я себе училище, на плиточника пошел, говорили, хорошие деньги можно зарабатывать.

— Хорошая профессия, денежная...

— Согласен, что хорошая, а в училище — бардак. Хочешь — ходи, хочешь — нет. Мастеру бутылку купишь, а ему большего и не надо. Гуляй, Вася!.. Вот и догулялся.

— Ну, если понял, значит, из лагеря быстрее выйдешь. Заработаешь досрочное освобождение, там строители нужны.

— Да сгниешь там досрочно,— чуть не плача выкрикнул Валера.— Здесь с голоду дуба дать можно, а на зоне, говорят, тем более. У меня в Борисове дружки есть, сидели уже. Так каждый то без зубов, то печенки-селезенки отбитые.— Он готов был разрыдаться.— Когда в КПЗ был, мать каждый день поесть приносила, а теперь хлебай эту баланду...

Валерий и Сергей были схожи и в этом: их буквально воротило от тюремной еды, оба были «домашними» детьми, обоих любили родители; как оказалось, слишком любили. Юра же был рад и скудному рациону СИЗО, самым большим деликатесом для него являлся кусок сала, которым можно «занюхать» вонючий самогон.

После прорвавшейся искренности Валера, будто казня себя за слабость, замкнулся, лег на койку, отвернулся к стене, и я не стал делать ему замечание. Внутренними правилами изолятора это категорически запрещено, а мне, старшему, надо было поддерживать порядок. Однако такие минуты раскаяния, самобичевания гораздо ценнее душеспасительных бесед, которые по инструкции проводят штатные воспитатели. Почему-то я был убежден и тогда, и сегодня, что и неудачливый вор Сергей и юный насильник Валера, да и бездомный, по сути дела, Юрий получат какой-либо шанс на спасение лишь в том случае, если останутся на свободе. Лагерь, зона до конца искалечат их заблудшие души, разовьют худшие наклонности, превратят в настоящих уголовников. Бумеранг вернется...

— Слышь, Лис,— шепотом позвал Сергей,— контролер доложит Рыжему. Вставай, у меня бычки остались, потянем пару раз...

— Я на шухере постою,— встрепенулся Юрка.— Оставьте и мне...

— Без сопливых обойдемся. Нам самим мало,— отрезал Сергей.— Соси лапу!

— Как собирать окурки — так я, а как курить...

— Ладно, не суетись. Может, и оставим.

Новые друзья по очереди забрались под шконку, всласть затянулись чем-то вонючим. Осталось и Юрке, но курил он обжигая губы.

— Ты смотри, даже кайф поймал,— сказал Валера.— Во до чего голодуха довела... Будто клея нанюхался.

— Что, пробовал?

— Было. И бензин нюхал, и БФ. Только не пошло мне. Один раз так хреново стало, что «скорую» вызвали. Три дня в больнице откачивали, думали, концы отдам. Батя, как выписали, отлупить хотел, но я сбежал. Еле его мать уговорила... Потом ничего, простили...

— А у меня знакомый, Шурик, даже в «Новинках» лежал, так прихватило.

— А я в «Новинках» от поддачи лечился,— нашел чем похвастать и Юрка.— А бензина нанюхался, так голова дурная стала, в глазах круги и рыгать хочется...

«Бедные вы ребятки,— сжалось у меня сердце.— И вкус водки вы знаете, и самогонку пили, и всякую гадость нюхали. Да неужели вы для этого родились на свет божий? Кто определил вам такую горькую судьбу? Вроде бы и разные вы: один из глухой деревни, второй из провинциального Борисова, третий из самой столицы. А встретились в одной камере изолятора... И общее у вас, пожалуй, одно — неприкаянность. Куда дунет ветер, куда толкнет более сильный — туда и катитесь, как перекати-поле. Серость вокруг вас, скука, безразличие. А вам, в ваши семнадцать, хочется чего-то яркого, необычного. И вот Юрка с детства находит удовольствие в пьянстве и воровстве, Серега бесшабашно лазит по балконам и крадет, Валера, не узнав, что такое любовь, насилует девушку... И самое главное: никто из вас тогда не думал, что поступает плохо, что это — преступление не только против кого-то, но и против себя. Отрезвление пришло только в камере, если, конечно, оно пришло в самом деле...»

...Неожиданно, во внеурочный час, открылась кормушка. Все мы невольно подтянулись, насторожились. Контролер протянул листы бумаги с каким-то текстом:

— Это чтобы вы умнее становились. А то скоро буквы забудете...

Оказалось, что это список книг, которыми располагает местная библиотека. Взрослому, то есть мне, положена одна книга на десять дней, малолеткам — две. На правах старшего заказы принимал я.

— «Человек-амфибия» и «Гиперболоид инженера Гарина».— Это выбор Сергея.Я решил прочесть «Степана Разина». Лишь Юрка никак не отреагировал: как сидел, уставившись в столешницу, так и остался на месте.

— Он в самом деле буквы забыл...

— А он и не знал их... Коровам хвосты крутил.

— Хватит! — оборвал я.— Сами школу не закончили, а туда же... Я тебе, Юра, закажу «Морские рассказы» Станюковича, лады?

— А мне все равно...

Когда принесли книги, все, даже Юра, буквально набросились на них. Полдня в камере слышались только шелест страниц да негромкие восклицания ребят: «Ух, ты!.. Во дает!.. Вот это да!..» Они заглядывали друг к другу, вместе перечитывали интересные страницы — были, в общем, обычными, нормальными детьми, старшеклассниками...

После ужина — нескольких ложек перловой каши и так называемого чая (теплой воды) — разоткровенничались, разговорились.

— Если бы сейчас выпустили, в одних трусах, босиком добежал бы до Борисова. Перво-наперво наелся бы до отвала... Не, вымылся бы, а потом — за стол. Мать, конечно, самое вкусное бы приготовила. А после — к друзьям, может, на дискотеку... И выспаться, чтобы света этого не было.— Валерий даже замахнулся на лампочку под потолком.

— А я никуда из дома не вышел бы. Вся родня вокруг, телевизор, сигарета хорошая — отец с фильтром покупал. Мне эти друзья — во! — Сергей провел ребром ладони по горлу,— где сидят.

— Телевизор, дискотека,— после паузы заговорил и Юра.— Все это, хлопцы, мура. Наелся бы и я, накурился до отвала. А потом с братом в лес, силки на зайцев поставили бы, по сто грамм выпили бы, по лесу погуляли. После зайцев достали бы, пару себе, а если больше, на самогон поменяли б... Матка не ругалась бы...

Слушая эти нехитрые мечты, я снова подумал о том, как мало надо этим ребятам для счастья. Если исключить Юркин самогон, то у них обычные человеческие потребности: им хочется домашнего уюта, привычной обстановки, и никакие они не закоренелые преступники, хотя уже и пошли по опасной дороге. Как им помочь — Бог знает... Мне и самому не легче: дома, конечно, проплакала все глаза старенькая мать, извелась от неизвестности жена, замучила всех вопросами о папе дочь. А папа хлебает тюремную баланду, с трудом проглатывает опостылевшую «шрапнель», пытается хотя бы чуть-чуть облегчить судьбу чужих детей, сам не ведая, что ждет его завтра. Да еще боится, что эти обозленные юнцы узнают, что работал он прокурором, по их меркам — был и остается врагом. И никак нельзя объяснить ни Юрке, ни Сереге, ни Валере, что не все прокуроры и следователи — сволочи, что эти сволочи действуют не по Закону, а вопреки ему. К тому же они, пусть и по дурости, но совершили .преступления, я же сижу безвинно...

Книги моей троице надоели быстро. Скорость чтения замедлилась, ребята пробегали глазами страницу-другую, потом начинали заглядывать в конец книги, чтобы узнать, «чем все кончилось». И вряд ли можно их за это осуждать: фантастика Беляева, индейские вожди Купера, морская экзотика Станюковича звали на волю, в книгах бушевали океанские волны, галопом неслись кони, совершались научные открытия, а здесь, в изоляторе,— мрачные стены да зарешеченное окно... У ребят стало накапливаться раздражение, которое то прорывалось наружу, то сменялось полной апатией. Неожиданно кто-нибудь из них отказывался идти на прогулку, а это означало, что в камере должны были оставаться и остальные: по инструкции на прогулку выходить надо вместе, так удобнее контролерам. «Воспитывать» силой — нельзя, уговоры — не помогали. Спасало одно — напоминание о табаке, об окурках, которые можно найти в прогулочном дворике. Если же возвращались с пустыми руками, атмосфера сгущалась еще больше: начинались взаимные претензии, оскорбления, назревала драка. Неуютнее всех чувствовал себя в такой ситуации, конечно, Юрка: Сергей и Валера вымещали свою злость на нем. И не всегда мне удавалось установить справедливость.

Разрядил назревавший взрыв Рыжий — воспитатель изолятора. У симпатичного старшего лейтенанта выбивались из-под фуражки соломенные волосы, сквозь розовую кожу лица проступали крупные веснушки. Так что вряд ли ему стоило обижаться на свое прозвище, оно не было обидным, тем более, что подчиненная ему публика не могла обходиться без кличек.

Выслушав рапорт дежурного по камере (им был Сергей), воспитатель добродушно улыбнулся и почти дружески сказал:

— Засиделись, братцы, без работы. Пора за дело приниматься. Надо себе на прокорм зарабатывать, нечего дармоедами на шее государства сидеть.— Сделав это вступление, он неожиданно спросил: — Ножи когда-нибудь держали в руках?

Вопрос прямо-таки огорошил ребят. Он был настолько простым, что они заподозрили в нем какой-то подвох и недоуменно смотрели на старшего лейтенанта. Тот же, добившись желаемого эффекта, положил на стол четыре ножа. Это были самоделки: длинные, сантиметров двенадцать, рукоятки, в которые вставлены заточенные полотна ножовок. Само лезвие короткое — не более двухтрех сантиметров.

— Администрация оказывает вам большое доверие, вручая эти опасные орудия труда,— продолжал он,— и надеется, что использованы они будут только в производственных целях. За этим проследит ваш старший по камере.— Он выразительно посмотрел на меня.— А поручаем мы вам очень важное и прибыльное дело: устранять брак в детских игрушках.

Ребята, немного ошарашенные торжественным вступлением, заулыбались.

— Цацки будем делать, хлопцы,— подал голос Юра.

— Филиал «Детского мира»...

— Няньки из детского сада...

— Вы почти правы. Минская фабрика игрушек присылает нам бракованные детали, вы доводите их до кондиции. Если выполните норму, каждому начисляется пять рублей.

— А как я их получу? — заинтересовался Юрка.

— Дважды в месяц ты сможешь купить продукты на десять рублей, остальные положим на твою сберкнижку, понятно? — Заметив недоверие в глазах пацанов, серьезно разъяснил: — На заработанные деньги выписывается квитанция, вы ее получаете на руки... Отовариваетесь,— а остальное ваше... Что и как делать, вам скоро объяснят. А вообще у вас есть теперь бригадир — ваш старший по камере. Все проблемы решайте с ним, в крайнем случае — сообщите контролеру, тот передаст мне. Я вас постараюсь не забывать...

Вскоре принесли заготовки для игрушек — целый ящик деревяшек, с которых надо было удалить наросты, неровности, соскоблить сучки, заусенцы. С охотки буквально набросились на работу: в камере были слышны только скрип ножей да деловитое посапывание. Часа через три перебрали весь ящик, составили записку о сделанном, убрали мусор. Каждый стал прикидывать, на что потратит деньги. Больше всего их беспокоило, что малолеткам запрещено покупать сигареты, и они стали упрашивать меня:

— Старшой, будь другом, выручи...

— Мы твою норму делать будем...

— Можешь камеру не убирать, сами сделаем...

Твердо обещать я не мог, но и отказывать им не хотелось — жалко и противно было смотреть, как они, будто нищие, копаются в грязных урнах, выискивая обсосанные кем-то бычки...

Как и следовало ожидать, запас «трудового энтузиазма» у подневольных мастеров оказался небольшим. Работа не была сложной, она не требовала никаких умственных усилий, только минимальной внимательности. Угнетали однообразие, монотонность и, пожалуй, подсознательный протест: кто-то будет радоваться, а тебе предстоит гнить в тюремных стенах. Тяжелее других приходилось Сергею: он не был приспособлен к физическому труду — вырос в городе, да и натура у него импульсивная, взрывная, а тут, как на бесконечном конвейере,— примитивная заготовка, примитивный инструмент, однообразные движения. Юра и Валерий подначивали неумеху — у каждого был собственный дом (вернее, у родителей), так что подпилить, подтесать, приладить, исправить что-либо для них было привычным занятием, само собой разумеющейся обязанностью. Другое дело — хотелось ли им этим заниматься, но руки у них были «заточены» как надо. Однако и они все чаще со злостью отбрасывали деревяшки, все чаще срывались: «А пошло оно все...» И хотя я для проформы сдерживал их, в душе был согласен: такой труд не может перевоспитать человека. Робот в тюремных стенах — это уникальное изобретение...

Оживилась камера с приходом пятого жильца — Владимира. «С этим надо держать ухо востро,— сразу определил я.— Парень, видимо, с характером». Выглядел он старше старожилов: крупные черты лица, плотная фигура, голос громкий, с какой-то ленцой, может, от легкого заикания.

— Прислали к тебе на перевоспитание,— с подковыркой доложил он мне.— В старой камере старшой козлом оказался, заложил меня Рыжему.

— Ты бы перевел с иностранного для малолеток,— не остался я в долгу.— А то говоришь загадками.

— Ну, врезал тазиком одному фраеру, чтобы зналсвое место. Старшой доложил Рыжему, а тот выдернул меня из той камеры и к вам подселил. Сказал, что еще один залет — и выпишет путевку на кичу...

— Куда, куда? — Юрка смотрел на вновь прибывшего, широко открыв глаза.

Тот наметанным глазом глянул на него, сразу определил, с кем имеет дело:

— В карцер, деревня. А там, я вам скажу, житуха — не мед. Пять дней просидишь — больше не захочешь. Горячая баланда — через день, а так хавай хлеб, да еще соль и воду дают... Спишь на голой шконке, ватник отбирают. Прогулок — нет, сортира — нет, на горшок садишься. Правда, он на хрен и нужен — желудок пустой, я за три дня на три килограмма похудел...

— Так ты уже был на киче? — переспросил Сергей.

— Рыжий отправил. Он только с виду добрый, а что не так — за транты и «гуд бай»...

— Значит, было за что,— попробовал я приструнить Владимира, явно претендующего на авторитет в камере.

— Опять же старшой заложил. Дежурил я по камере, заставил одного хилого пол помыть, а тот, щенок, ленивым оказался. Вот и пришлось его пощекотать немного. Конечно, сопли-вопли, старшой — Рыжему, и... «здравствуй, кича!».

— Закладывать тебя, сдавать воспитателю я не собираюсь,— твердо сказал я.— Думаю, что справлюсь и без него. Сразу предупреждаю — никто на тебя пахать здесь не будет, придется как всем и дежурить, и работать.

— Я — что, я — не против,— поубавил тон Владимир.— Кича мне...— и он охарактеризовал свое отношение к карцеру многоэтажным затейливым матом.

— И это у нас не проходит,— оборвал я его.— Договор такой: за каждую «мать» — десять щелбанов, причем бить буду я. Пацаны знают...

Владимир удивленно посмотрел на соседей, почесал лоб и проговорил:

— Ладно. Поживем — увидим.

Поскольку он был новичком, койка ему досталась не самая удобная, как и место за столом. Я «расквартировывал» постояльцев по мере прихода, и ближайшим моим соседом был Юрка, хотя я понимал, что в их внутренней иерархии ему отведено последнее место. Но пока Владимир ничем не выдал недовольства, хотя и глянул искоса на Юрку.

Устроившись, Амбал (так он представился ребятам) быстро разузнал, кто за что и как попал в СИЗО. Услышав, что Валера проходит по 117-й статье, протянул ему руку:

— Мы с тобой, значит, кореши. Я тоже на этом погорел. Только я один по делу иду, мне проще, может, и отмажусь...

— Как же, отмажешься... А потерпевшая?

— Я говорю, что все было по согласию, пусть докажут, что не так. Никто ж не видел, один на один мы были...

— Раскрутят, никуда не денешься...

— Не каркай. Следователь молодой, я ему лапшу на уши вешаю уже четыре месяца. Пока ничего доказать не может.

Я не встревал в разговор юнцов, машинально перелистывал страницы книги, по старой привычке представляя себя на месте следователя. Этот Амбал, судя по всему, далеко не глуп; если и виноват, то будет держаться своей версии до конца. А если он был у девушки не первым, то привлечь его к ответственности и вовсе проблематично. Да и потерпевшие бывают разные: переспит с парнем где-нибудь под кустом в сквере, придет домой, а мать увидит, что юбка в грязи. Вот и бежит с заявлением: изнасиловали, караул! В общем, все это далеко не просто, попробуй, установи истину.

...К чести Владимира, работал он сноровисто, гораздо лучше сокамерников. Точные, уверенные движения, быстрая оценка дефекта, наилучший вариант исправления — у него были все задатки неплохого столяра. Это я могу сказать уверенно, потому что сам люблю заниматься деревом, перенял эту любовь у отца, всю жизнь проведшего за столярным верстаком.

У нас в Минске свой дом. А мужиков — только я. Отец умер пять лет назад: нырнул с обрыва по пьянке, а в воде — обломки железобетонных блоков. Помучился немного — и кранты. Остались мы втроем — мать, сеструха младшая и я. Так что и топор, и пилу, и кельму держать умею. Получил аттестат за восемь классов, на стройку пошел, работягой. И в вечернюю школу записался. Все как надо. Ну, по сто грамм с дружками сделаем, на танцы сходим. Люблю я это дело. Мать говорит: «Брось, Володя, отец из-за пьянки погиб, а ты по его дорожке катишься...» А я психанул, неделю дома не был, потом пришел и говорю: что хочу, то и ворочу, не лезь не в свои дела. Поплакала, но отстала. А тогда вижу: приженился к ней какой-то мужик, живут без росписи. Я и вообще домой перестал приходить — дружков много, подружек тоже...

По его словам, и насиловать он не собирался, девушка сама согласилась, но потом заартачилась, подняла шум. Не думал, не гадал, что так получится, а вот на тебе... Мать переживает, сестренка плачет. Верят, что он не виноват, поддерживают, вот скоро передача от них должна быть...

Время передачи он вычислил точно. Вскоре открылась кормушка, и «мамка» (так в изоляторе называют работницу, разносящую посылки и передачи) назвала фамилию Владимира.

— Точно по графику,— похвалил он своих родных.— Ровно месяц назад получил.

Из мешка на свою койку выложил сало, колбасу, сахар, масло, домашнее печенье — все пять килограммов, положенных по инструкции.

— Жалко, что мы еще малолетки, а то бы сигареты прислали,— не забыл о тюремном дефиците хозяин посылки, но было видно, что он очень рад.

Заблестели глаза и у других сокамерников. Они бросили работу, обступили койку, с трудом проглатывали обильную слюну. Да, голод — не тетка...

— Как, старшой, у вас общий котел?

— Конечно. Завхоз — Валера. Он у нас самый экономный.

Валера быстро разделил на всех печенье, сало и колбасу сложил в пустую коробку и засунул под шконку, сахар положил в ящик стола, масло — на окно. Передача была очень кстати, перед приходом Владимира закончилось «мое» сало, а ребятам пока ничего не передавали...

— Давайте, орлы, закончим быстрее работу, чтобы после ужина не доделывать,— подогнал я.— Тогда и попируем.

Уговаривать никого не пришлось. Быстрее зашаркали ножи, никто не обращал внимания, что Сергей отстает — навалились все вместе и закончили работу, как говорят, досрочно. Сложили продукцию в ящик, оформили квитанцию и стали ждать ужина...

Он получился, по нашим меркам, королевским: тюремную перловку ели с кусочками сала и колбасы, воду пили с сахаром, да наверх еще бутербродики из хлеба с маслом.

Скоро и мне должны передать,— с полным ртомпрошамкал Валерий.— Мать или отец привезут, даю 100 процентов гарантии...

— Моя матка не приедет,— вздохнул, быстрее всех справившись с едой, Юрка.— Она ни разу не была в Минске да и злая на меня...

А мои рядом...— Это отозвался Сергей.— Дома всегда полный холодильник, что хочешь там есть. А вот третий месяц — ни слуху, ни духу. Выйду, спрошу: так вы меня любите? — с неожиданной для него злобой и угрозой закончил он.

— Хотят, чтобы ты прочувствовал вину, чтобы больше не повадно было по чужим балконам и квартирам лазить,— подвел я педагогическую базу.

— Может, и так... Хотя и с передачами, и без них — тоска зеленая, небо в клеточку и эти деревяшки дурацкие...

Непривычно сытный ужин разморил ребят, их движения стали замедленными, глаза сами закрывались.

— Как хотите, пацаны, а я посплю,— сладко потянулся Сергей и полез под шконку.

— И я,— тут же подхватил Юрка и зашился в дальний угол.

А мы ляжем тут,— Владимир решительно растянулся на голой шконке и закрыл глаза.

Лег на свою койку и Валера, не устоял против соблазна и я, предварительно подостлав ватник. В камере наступила непривычная тишина. Однако длилась она недолго, минут двадцать. Загремели засовы — порог переступил Рыжий, воспитатель.

— Что разлеглись, как на пляже? Читать разучились? — и он ткнул пальцем в висевшую на стене выписку из Правил содержания заключенных.— До отбоя спать не положено, понятно? Еще раз поймаю — накажу!.. Работу сделали?

Удар принял на себя я:

— Работа сделана, гражданин воспитатель. Можете проверить — качественно. А немного расслабились... Вот Владимир передачу получил, поужинали вместе, разморило. Живые ведь люди,— бил я на сочувствие.

— Если передачи — причина нарушений, может, лишить их вас? — не то пошутил, не то пригрозил старший лейтенант. Выдержав длинную паузу, нравоучительно продолжил: — Видите, родители о вас заботятся, а вы им в душу плюнули. Легко ли им — и на работе, и дома: что соседям сказать? Так делайте выводы, малолетки!.. А нарушение на первый раз прощаю. Хотя,— он взглянул на Владимира,— кое у кого оно не первое.

— Вот скотина, запомнил,— зло процедил тот, когда за воспитателем закрылась дверь.— Ходит, как пес, в глазок заглядывает. Я бы ему...

«Ты не так безобиден, парень, как хочешь казаться,— подумалось мне.— Прямо побледнел от ненависти. С тобой надо аккуратнее...»

Хрупкий мир в камере взорвался в конце декабря, когда я начал знакомиться с материалами уголовного дела по моему обвинению. Ежедневно с десяти утра до часу дня, а затем с трех до шести читал в следственном кабинете пухлые тома, делая в своей тетради необходимые для защиты выписки, замечания. Так что мои несовершеннолетние подопечные оставались одни, без присмотра. Приходя на обед и в конце дня, я замечал, что старожилы — Юрка и Сергей — постепенно отодвигаются на задний план, а верховодить начинают Валерий и Владимир Амбал.

И уж совсем обострилась ситуация с появлением в камере еще одного новичка. Возвратясь к обеду, я увидел, что на Юркином месте, рядом со мной, расположился незнакомец. Почему-то его не переодели в казенную униформу: на нем ладно сидели приличные джинсы, модная рубашка, комбинированная болоньевая куртка, на ногах — новые кроссовки. Его не постригли — он то и дело поправлял довольно пышную шевелюру.

— Старшой, я буду сидеть рядом с тобой,— опередил он мой вопрос.— Ты не возражаешь?

Непросвещенному человеку может показаться, что нет никакой разницы, на каком конце стола хлебать баланду. Но по тюремным, лагерным неписаным законам, которым уже многие десятки, если не сотни лет, место за столом, на шконке определяет и место в уголовном мире. Опытный контролер или следователь сразу определит, едва зайдя в камеру или барак, кто есть кто. А уж рецидивист со стажем — тем более. Так вот, в нашем временном жилище на самом почетном месте «восседал» я — и по праву первопоселенца, и в силу возраста. Возле меня располагался Юрка, затем — Сергей, Валерий и Владимир. Я считал, что так будет справедливо — кто раньше пришел, тот и получает небольшое преимущество. К тому же, не скрою, больше всего мне было жаль несчастного Юрку, и я старался хоть как-то поднять его авторитет и в его собственных глазах, и в глазах сокамерников.

Дима Шустрый из Могилева произвел длинную рокировку: теперь юнцы сидели в обратном порядке. На мое место он пока не посягнул, но кто знает... Он оказался неплохим психологом, сразу оценив, кто чего стоит, причем его оценка полностью совпадала с моей. Только я хотел нарушить эту иерархию, а он как бы узаконивал уголовную этику, если можно здесь употребить это слово, подчеркивал ее незыблемость.

Вызов был явным, ребята настороженно смотрели на меня: как отреагирует старшой на посягательство на его власть?

— Поговорим вечером,— обтекаемо пообещал я.— А пока вздремну, раз воспитатель добрый,— Мне в самом деле полуофициально разрешили лежать днем на голой шконке — чтение материалов дела утомляло до предела, голова буквально распухала от информации, и какой-то час отдыха был мне совсем не лишним.

Подсунув под голову свернутый ватник, закрыл глаза, расслабился. Но задремать не удавалось — шум в камере был громче обычного, выделялся из нестройного хора сиплый голос Шустрого:

— Слушайте сюда. Еду, значит, я с кентами в троллейбусе. Васька Огонь, Федька Дик, Виталик по кликухе Слон... Бухие — шесть банок чернил раздавили. Впереди две чувихи сидят — к ним и подвалили. Базар-вокзал, в общем, клеимся. А у одной цепочка на шее. Я рукой лапнул: «Какая шейка, какая красотка...» Тут на остановке два хмыря зашли — и к нам: «Это наши знакомые, не трогайте девушек...» А я сразу: «Отвалите, фраера, а то в окна выскакивать будете!» Те кипиш подняли, ну мы и начали их гасить прямо в троллейбусе. Шум-гам, сопли-вопли: «Милиция! Милиция!» Троллейбус притормозил, мы двери раздвинули — и на ходы. А я еще успел котлы увести...

Слушатели заерзали на скамейке, одобрительно поддакивая рассказчику. Сквозь полуприкрытые веки я видел его широкий рот с плохими зубами, мигающие глазки под широкими бровями, подергивающуюся щеку: впечатление он оставлял не из приятных.

— Это все, Шустрый, семечки! — переключил внимание на себя Владимир Амбал.— Вот мы летом собрались своей компанией — нас семь человек. Наскребли на бутылку чернил, только во рту напаскудили. Решили добавить. Пошли на речку, там народу, как на настоящем пляже. Обчистили несколько карманов — шмотки на берегу валяются, хозяева в воде. В общем, получилось аж на пять фляжек. А очередь у винного отдела — человек двести. Попробовали прорваться — глухо, мужики озверели, стоят стеной. Сунулись к одному, ко второму — все посылают... Наконец уломали, взял один мужик нам чернил... В скверике возле стадиона «Локомотив» раздавили, на танцы поехали, в парк. Подкатил к чувихе, танцуем. Ништяк краля. Я ей базарю: «Пойдем погуляем!» А она: «С пьяными не хожу...» Ничего, думаю, не ты одна, обойдемся.

— Правильно, Амбал. Их, баб, навалом,— поддержал Шустрый.

— Слушай дальше. Нашел себе другую. Та не стала выламываться. После танцев остались в парке, в папы- мамы играли... Замучила меня, до того охочая...

— Ну а дальше, дальше? — подогнал уже Валерий.

— А дальше, Лис, я влип. Еду на мопеде по Логой- скому шоссе, смотрю — та самая краля чешет, что на танцах отказалась от меня. Я торможу — и к ней: «Что, дорогая, я тебе, значит, не подхожу?» Она в крик: иди, мол, отсюда, я тебя не знаю! Узнаешь, говорю. Схватил за руку — ив лес. Повалил, а она вопит, кусается, царапается. Рядом камень лежал, я схватил и базарю: «Будешь орать — прибью!» Она и замолкла... Кончил дело, она поднялась и бегом от меня...

— Молодец, Амбал!

— Знал бы, не трогал; что мне, других мало? Думал, что молчать будет, а она заяву в контору отнесла. Менты стали искать и вышли на меня. Мопед подвел — видели, как я ехал. Я отказывался, а она на опознании сразу же в меня пальцем ткнула. Я, правда, уперся: по согласию, мол, еще на танцах обещала. Не знаю, выгорит ли...

Мои недавние сомнения в искренности Владимира, таким образом, подтвердились. Не такой уж он несчастный, тем более — не жертва оговора. Вполне сложившийся насильник, не говоря уже о моральной и половой распущенности. Не удивительно, что Шустрый сразу вычислил и приблизил его к себе: два сапога пара. Поставить этот тандем на место будет нелегко — это мне было ясно...

...Когда я вновь пришел в камеру после чтения очередной порции «своих» протоколов, то ощутил, что атмосфера накалилась еще больше. У Юрки глаза были красными, наплаканными, Сергей нахохлившись сидел на дальней шконке.

— Что произошло? Ты плакал?

— Не твое дело! Отвяжись! — Юрка таким тоном разговаривал со мной впервые.

— На то он и Сопливый, чтобы нюни распускать,— съехидничал Шустрый и довольно загоготал.— Зато в камере чисто.

Действительно, пол был вымыт, унитаз блестел, вентили кранов буквально сияли. Я знал, что дежурить должен был Валера, но сразу понял, что произошло: убирать заставили затурканного Юру... Шустрый начинал командовать парадом.

— Так дело не пойдет,— с расстановкой произнес я.— Беспредела здесь не будет!

— Не пойдет, так поедет! — в голосе Шустрого были слышны и вызов, и угроза.

— Садись рядом, разговор есть!

— Чего тут базарить, я у вас недолго задержусь. Я тут, как на пересылке. Через пару дней должны в «Новинки» отправить, на экспертизу. С головой у меня,— он состроил идиотскую мину,— того...

— И давно это у тебя или прикидываешься только?

— Когда надо, то и закосить могу. А вообще-то припадки бывали. Еще в спецшколе.

— Ты и там успел побывать?

— С меня хоть книжку пиши. Мои старики в автокатастрофе погибли, мне десять лет было. Попал в детдом, оттуда бабка забрала, пожалела. Залетел в ментовку, вернули в детдом. После в спецучилище закинули, но и оттуда деру дал. И опять менты загребли...

— Значит, ни кола, ни двора. А живешь-то за что? Одет вроде неплохо...

— Дураков и раззяв много. На мой век хватит. Руки надо хорошие иметь — и дело в шляпе,— он выразительно пошевелил пальцами.

— Говори понятнее...

— Щипач я. Слыхал про таких? Карманник, значит. Прошвырнусь по автобусам-троллейбусам, и что было вашим — стало нашим.

— Вор, значит. Понятно.

— А я и не скрываю. Могу и хату почистить, и сарай. Борюсь,— он самодовольно-издевательски усмехнулся,— с ротозейством.

— Ну и до чего доборолся?

— Следователь шьет двадцать краж, а я от половины отказываюсь. Не докажет. А будет доставать — закошу...

— Прикинешься дураком?

— А что? Полежу в психушке, врачи дадут справку. Я ж в самом деле припадочный — сдвиги по фазе бывают. Отпустят — и снова гуляй, Шустрый!..

— Зря надеешься. Оттуда так просто не отпускают. Лечить будут. В закрытой психбольнице. А там жизнь — далеко не сахар...

— Ты откуда знаешь, старшой?

— Знакомый лежал,— соврал я. — Как и ты, закосил, прикинулся. Так уже через месяц на коленях просил, чтобы признали здоровым. Там же настоящие психи лежат, свои права качать не будешь. А еще уколы да таблетки... От них здоровья не добавляется...

— Колеса я пробовал, тысячи через себя перекинул. Этим меня не напугаешь. Главное — не хавать все без разбора, а то можно и ласты склеить. Один кореш заглотнул лишнее, так чуть в больнице откачали. Я грамотный...

— Интересно ты грамотность понимаешь...

— Разбираюсь, будь спок. «Свежесть» от «Росинки» отличу по запаху.— Увидев мое удивление, тоном знатока произнес: — Вот, а в старших числишься. Лосьонов не знаешь...

— Что, и эту гадость пил?

— Все, что горит!.. А вообще-то, водяра или самогон лучше. Правда, Сопливый?

Юрка, дремавший в уголке, услышав свою кличку, встрепенулся и заморгал глазами.

— Вот и он подтверждает,— куражился Шустрый.— Помню, попали мы втроем в один поселок под Могилевом. Вмазать хочется, а тут видим: сидят два мужика и квасят. Подваливаем и так вежливо: «Налейте и нам, пожалуйста». А им, видишь ли, жалко. Но Ленин же сказал, что надо делиться. Мы и отметелили их, а поддачу забрали, высосали. Снова к мужикам. Один в штаны наложил, базарит, что дома самогон есть. Пошли. А он в хату зашился, дверь закрыл и носа не показывает. Мы камнями по окнам давай бомбить... Вынес, гад, трехлит- ровик, куда он денется... Правда, после менты повязали. Мы в лес залегли, самогон пьем, а тут и «воронок» за нами прикатил. Чуть отмазались, пожалели нас, малолеток, а то бы уже сидел на зоне.

— Плохо кончишь, парень...

Это не твое горе, старый. И не лезь в наши дела,— он кивнул на ребят.— Сами разберемся, как нам жить. Вот я когда на спецах был, в спецучилище для малолеток, сразу к босякам пристал. Взяли без разговора. На нас там вот такие, как Сопливый и Лопоухий пашут. Их и зовут пахарями.

— С тобой все ясно, я тебя перевоспитывать не собираюсь, бесполезно. Но замашки свои босяцкие брось. Зачем тебе лишние неприятности,— оборвал я ненужный разговор.

— Не бери на понт, старый. И не таких видел...

Что и говорить, ситуация складывалась довольно щекотливая. И дело не в том, что Шустрый подрывал мой авторитет — не было бы большей беды... Он на моих глазах давал сокамерникам первые наглядные уроки уголовного права, а я не мог ничего ему противопоставить. Кроме, конечно, грубой физической силы. Этот аргумент, без сомнения, на него подействовал бы безотказно. По- видимому, он даже рассчитывал на такой поворот событий. Если я кулаком верну себе первенство, значит, прав он, Шустрый,— «у сильного всегда бессильный виноват». И он бы согласился на роль моего подручного, чтобы помыкать остальными. «Надо поговорить с воспитателем, чтобы Шустрого забрали из камеры,— решил я.— Иначе беды не миновать. Сорвусь, не выдержу наглости, а ему только этого и надо».

Развязка наступила быстрее, чем я ожидал,— назавтра. Когда вернулся от следователя на обед, и без того неуютная камера выглядела, будто в ней произошло локальное землетрясение: заготовки валялись на полу, постели были скомканы, под потолком висел тонкий слой дыма, пахло табаком. На цементном выступе возле унитаза стоял и всхлипывал Юрка, за столом сидел один Сергей и дрожащими руками пытался исправить какой- то дефект у игрушки. Остальная троица о чем-то оживленно разговаривала, пересыпая речь матерщиной.

— Что за бардак в камере?! Обнаглели совсем. Почему не работаете? Или уже по примеру Шустрого босяками заделались?

Шустрый, даже не оборачиваясь ко мне, лениво процедил:

— Не выступай, старый. Мы тут побазарили и решили, что тебе лучше молчать в тряпочку. Понял?!

— Вы что — на испуг меня берете, щенки? Смотрите, чтобы в больнице не оказались, а кое-кто всю жизнь на лекарства не работал. Это тебя, Шустрый, касается!Ладно, заглохни. Мы сами разберемся. Сопливый и Лопоухий будут в хате порядок держать. А работать я их сейчас научу...

Он вскочил со шконки и стал топтать разбросанные по полу детали. На этот раз они были из пластмассы и сразу же захрустели под кроссовками Шустрого. К дикой пляске присоединились Амбал и Лис, они бессвязно выкрикивали что-то, входя в раж,— картина была жуткая. Особенно страшно было смотреть на Шустрого: глаза его закатились, тело дергалось в судорогах, и я с испугом подумал, что’ у него начинается припадок эпилепсии.

— Прекратите! Остановитесь!

Юные варвары взялись за руки, образовали круг и, будто под какую-то шаманскую мелодию, продолжали конвульсивную пляску.

Я бросился к двери, но Шустрый неожиданно опередил меня.

— Козлить решил начальник? На опера работаешь? Я тебя сразу раскусил! — Ия увидел в его руке нож, который нам выдавали для работы.

Каким усилием воли мне удалось сдержать себя, я и сейчас не пойму. Помню хорошо: мгновенно определил дистанцию, место, куда должен нанести удар — в левую челюсть. Даже представил, как дернется его голова, а я вторым ударом, уже левым крюком, достаю его снова, и обмякшее тело грохается на шконку. Все это было проиграно в голове за доли секунды — все-таки недаром я занимался боксом, но... мои руки как были опущенными, так и остались.

— Остынь, дурак,— как можно спокойнее и медленнее проговорил я, успокаивая и его, и себя.— Не ищи приключений...

— Мне что, я дурак, мне все простят. Вот счас пощекочу перышком,— он явно хотел распалить себя, хотя в его глазах я заметил и нерешительность, и испуг.

Боковым зрением увидел, что два его подручных — Амбал и Лис — тоже держат в руках ножи. «Надо выиграть время, ни в коем случае не дергаться. Он же явно провоцирует на драку».

— Не хочу связываться. Припишут, что избил малолетку, еще одну статью навесят,— я говорил пренебрежительно, будто нехотя, давая остыть и ему.— А прыгать не советую, птенчик. Я за свою жизнь и не таким крылышки обламывал.Наверное, я выбрал правильный тон и даже жаргон: такие, как Шустрый, пасуют перед спокойной силой и уверенностью, а вскользь оброненные слова из блатной лексики давали ему понять, что и я не лыком шит.

— Ладно, старый, живи. На сегодня простим. Но помни...— Он демонстративно воткнул нож в столешницу. Рядом легли два ножа.

Упускать момент было нельзя. Я вызвал контролера, сказал, что хочу видеть воспитателя.

Лишь только закрылась дверь, как разъяренная тройка вновь обступила меня.

— Закозлил все-таки, скотина лысая...

— Ссучился...

— Ничего, будешь сам на параше спать...

Надо признать, набор ругательств и оскорблений был у них отменный, хоть словарь специальный составляй. Но я убедился, что поступил правильно: они изощрялись в ругани от бессилия, скорее автоматически, чтобы не показать друг другу своей растерянности. Ведь я настоял на своем, не испугался ножей, довел дело до конца. Без кулака я добился большего результата, чем с помощью мордобоя.

Во время обеда слышалось лишь позвякивание ложек да привычное уже сопение Юрки. Правда, Шустрый попытался хоть каким-то образом ущемить мои права, растопырив на столе локти. Ухмыльнувшись про себя, я без видимого усилия отодвинул его руку. Этого было достаточно, чтобы наглец испуганно глянул на меня; он сопротивлялся изо всех сил, а локоть помимо его воли скользил по доске. И я думаю, что эта незаметная для других дуэль принесла мне больше, чем дали бы, скажем, выбитые зубы Шустрого.

Чтобы расставить все точки над «i», я хотел рассказать воспитателю о ЧП при всех, не добавляя и не убавляя ни слова, ни детали, чтобы у колеблющихся Юрки, Сергея да и, пожалуй, Валерия не зародилось подозрение, что я наушничаю, что сочиняю доносы. Но надо было идти читать материалы своего дела, и я лишь напомнил напоследок: